Quelles sont les 7 étapes de la SLA ?

Les 7 étapes de la sclérose latérale amyotrophique (SLA) décrivent la progression typique de cette maladie neurodégénérative, qui affecte les motoneurones et entraîne une perte progressive de la force musculaire et de la fonction motrice. Cette maladie évolue en plusieurs phases distinctes, chacune caractérisée par des symptômes et des besoins spécifiques.

1. Stade précoce de la SLA

La SLA débute généralement de deux manières : par une atteinte des membres (SLA spinale) ou une atteinte bulbaire.

- SLA spinale : Une faiblesse musculaire localisée apparaît souvent dans les bras ou les jambes. Les patients ressentent des crampes, des contractions musculaires involontaires (fasciculations) et un léger trouble de l’équilibre. Les gestes quotidiens deviennent difficiles.

- SLA bulbaire : La maladie commence dans les muscles de la face et de la gorge. Les premiers symptômes incluent une voix nasillarde, des difficultés à articuler, à mâcher ou à avaler, et un risque d’étouffement.

2. Stade de diagnostic

La confirmation de la SLA nécessite une évaluation approfondie : examen clinique, antécédents médicaux, et surtout exclusion d’autres maladies. Aucun test unique ne permet de confirmer la SLA.

Les investigations courantes comprennent :

- Tests sanguins pour éliminer d’autres maladies

- Électromyogramme (EMG) analysant l’activité électrique musculaire

- Études de conduction nerveuse évaluant la vitesse des signaux nerveux

- Imagerie (IRM) pour explorer le cerveau et la moelle épinière

3. Stade intermédiaire de la SLA

Les symptômes s’aggravent et s’étendent à d’autres groupes musculaires. On observe une atrophie plus importante et parfois une paralysie partielle. Les muscles peuvent se raccourcir, limitant l’amplitude des mouvements.

Les impacts fonctionnels deviennent importants :

- Difficulté croissante à marcher, risque de chutes amplifié

- Perte d’autonomie dans les activités quotidiennes

- Difficultés accrues à mâcher et avaler, augmentant le risque de fausses routes

- Défaillance progressive des muscles respiratoires

- Crise de pseudobulbaire : rires ou pleurs incontrôlables

À ce stade, la respiration peut nécessiter une assistance non invasive.

Extension à la 3e région

La faiblesse s’étend aux muscles du tronc et du core, compromettant la posture et l’équilibre. Cette extension diminue la capacité du patient à se maintenir debout et à bouger sans aide.

4. Stade de gastrostomie obligatoire

Quand la déglutition devient trop risquée, une sonde d’alimentation est placée directement dans l’estomac. Ceci assure un apport nutritif suffisant sans danger d’étouffement.

5. Stade avancé de la SLA

Les muscles volontaires sont presque tous paralysés, y compris ceux contrôlant la bouche, la gorge et la respiration. La capacité respiratoire est gravement réduite, augmentant la fréquence des infections pulmonaires.

La mobilité est très limitée, l’alimentation normale impossible, justifiant souvent le recours à une ventilation mécanique et à la nutrition par sonde.

6. Stade final de la SLA

La maladie mène à une insuffisance respiratoire fatale. La prise en charge hospice vise à soulager la douleur et à offrir un confort optimal en fin de vie.

- Pronostic généralement inférieur à six mois

- Soins palliatifs prenant en compte les symptômes physiques et le soutien émotionnel

- Respect des volontés du patient, notamment sur l’alimentation artificielle et la ventilation

7. Chronologie précise de la progression des symptômes

| Étape | Description | Progression (%) |

|---|---|---|

| 1 | Apparition des symptômes (première région affectée) | 0% |

| 2A | Diagnostic de la SLA | 35% |

| 2B | Atteinte de la deuxième région | 38% |

| 3 | Atteinte de la troisième région | 61% |

| 4A | Besoin de gastrostomie | 77% |

| 4B | Besoin de ventilation non invasive | 80% |

Points clés à retenir

- La SLA progresse en 7 étapes distinctes, de l’apparition des premiers symptômes au stade terminal.

- Les symptômes débutent souvent par une faiblesse localisée, soit dans les membres, soit au niveau bulbaire.

- Le diagnostic repose sur une évaluation clinique approfondie et des examens complémentaires, sans test définitif unique.

- Au stade intermédiaire, la perte musculaire s’étend et la respiration devient difficile.

- La nutrition artificielle par gastrostomie devient souvent nécessaire.

- Les soins palliatifs jouent un rôle essentiel dans la qualité de vie aux stades avancés.

Quelles sont les 7 étapes de la SLA ? Une plongée détaillée

Les 7 étapes de la SLA (Sclérose Latérale Amyotrophique) décomposent la progression de cette maladie neurodégénérative en phases distinctes, offrant ainsi un cadre pour mieux comprendre l’évolution des symptômes et les besoins du patient à chaque phase. De l’apparition des premiers signes subtils à la phase terminale marquée par la perte totale de contrôle musculaire, explorer ces 7 étapes, c’est d’abord démystifier une maladie complexe et souvent effrayante. Mettons les pieds dans le plat, ou plutôt dans la chaise roulante, avec simplicité et clarté.

1. L’étape précoce : premiers signes et débuts à tâtons

Imaginez que vos mains, vos bras ou vos jambes commencent à tomber en grève sans prévenir.

- La plupart des cas de SLA débutent par des symptômes dans les membres (SLA à début spinal) — faiblesse musculaire, crampes, spasmes et parfois des fasciculations, ces petits tremblements incontrôlés sous la peau.

- Dans certains cas, c’est le visage ou le cou qui trinquent en premier (SLA à début bulbaire), se traduisant par une voix enrouée et des difficultés à parler, mâcher ou avaler.

- Des signes plus discrets comme de la fatigue, un équilibre précaire ou une prise faible d’objet apparaissent souvent et gênent les gestes simples du quotidien.

Mais rassurez-vous, à cette étape, beaucoup gardent encore un bon degré d’indépendance. La maladie est à l’entame, un peu sournoise, et souvent, personne ne la remarque tout de suite. Un suspense médical plutôt frustrant.

2. Le stade du diagnostic : chercher la bonne clef dans un trousseau complexe

À ce moment-là, exit la devinette, il faut bien confirmer le coup.

- Le diagnostic de la SLA est un vrai casse-tête puisque aucun test unique ne suffit. C’est un travail d’enquête médicale impliquant l’analyse des symptômes, des examens cliniques et l’élimination progressive d’autres causes possibles.

- Des outils comme l’électromyographie (EMG), les études de conduction nerveuse, les IRM ou encore les tests sanguins viennent à la rescousse pour cartographier la défaillance musculaire et nerveuse.

Une étape aussi cruciale que stressante, car elle officialise la maladie tout en ouvrant la voie à un accompagnement adapté.

3. Milieu de parcours : territoire conquis par la faiblesse musculaire

La maladie n’est plus discrète et s’étend avec insistance.

- Les muscles perdent progressivement de leur force, s’affaiblissant largement au-delà de la zone initiale. Certains deviennent paralysés, d’autres se contractent — ce qui restreint les mouvements.

- Il devient de plus en plus difficile pour le patient de marcher, de conduire, et même de se relever après une chute.

- Des symptômes souvent méconnus, comme le pseudo-bulbaire, apportent une touche d’imprévu avec des crises de rire ou de pleurs incontrôlables, indépendantes des émotions réelles.

- Les muscles servant à respirer commencent aussi à lâcher prise, provoquant essoufflement et fatigue.

Les besoins d’aide pour les tâches quotidiennes explosent. Le patient franchit un cap vers la dépendance, parfois contre sa volonté. À ce stade, l’entourage devient un pilier.

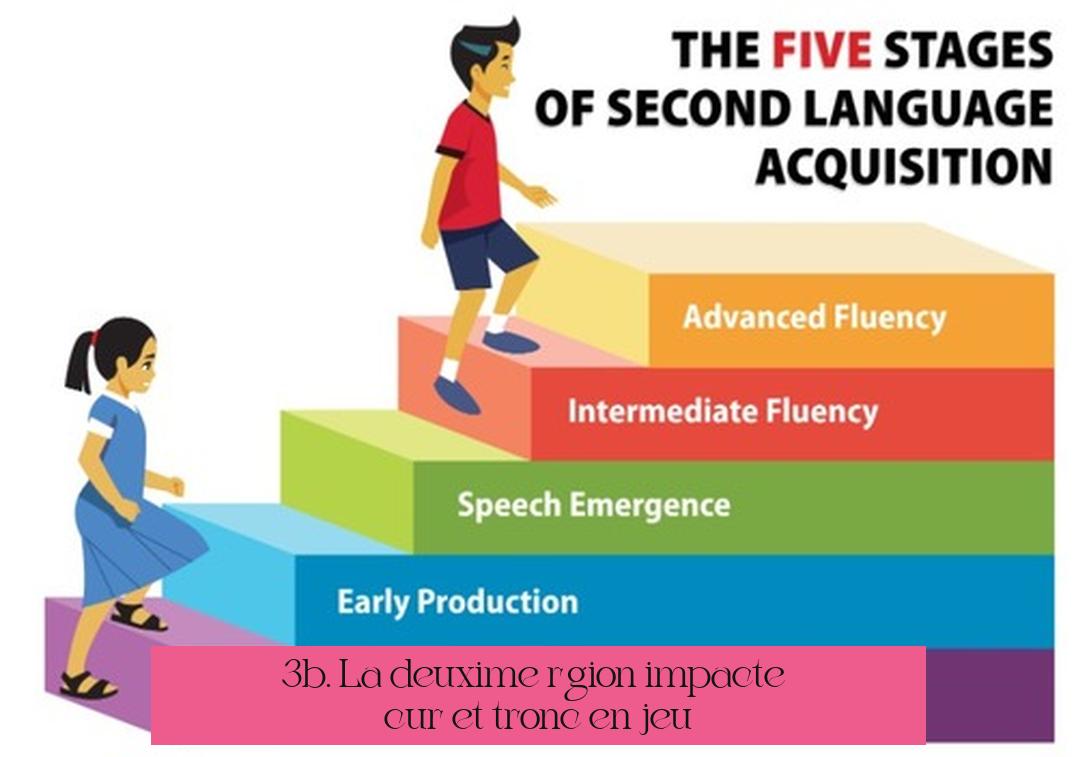

3b. La deuxième région impactée : cœur et tronc en jeu

En plus des membres, la maladie gagne en intensité dans le tronc.

- La force des muscles du dos et de l’abdomen s’effrite, compliquant la posture, la tenue debout et l’équilibre.

- Un effet domino s’installe : sans pilier solide, le corps vacille, rendant immobile ce qui semblait jusque-là maîtrisé.

4. La nécessité d’une gastrostomie : un nouvel accès vers la nutrition

Quand avaler devient une épreuve quotidienne périlleuse, des solutions médicales entrent en scène.

- La gastrostomie consiste à placer une sonde d’alimentation directement dans l’estomac.

- Cela garantit que le patient reçoit suffisamment de nutriments et d’hydratation malgré les difficultés de déglutition.

C’est un cap émotionnel important, parfois anxiogène, mais aussi un véritable soulagement pour garder de la force.

5. Stade avancé : la paralysie s’installe, la fragilité aussi

Un paysage sans concession.

- Les muscles du visage, de la gorge et de la respiration sont désormais atteints, rendant la parole et la respiration ardues.

- Les patients doivent souvent recourir à l’assistance complète pour toutes leurs activités.

- L’alimentation orale devient quasiment impossible, intensifiant la nécessité des sondes nutritionnelles.

- La fatigue devient omniprésente, et les risques pulmonaires s’accroissent.

6. Stade ultime mais digne : accompagnement palliatif et respiratoire

La paralysie gagne tous les muscles volontaires.

- La dépendance devient totale, les ventilateurs prennent le relais pour la respiration.

- Soins palliatifs et hospice entrent en jeu, assurant confort et dignité.

- Les équipes médicales, les familles et les aidants doivent désormais conjuguer leurs efforts pour apaiser la douleur, la souffrance et parfois la peur.

Ce stade marque la phase où chaque minute se vit en cherchant la paix et la qualité de vie.

7. La phase finale : un dernier souffle

La SLA n’épargne rien, et ce dernier acte l’illustre cruellement.

- Perte totale du contrôle musculaire, impossibilité de parler, d’avaler ou de respirer sans assistance.

- La mort survient majoritairement suite à une insuffisance respiratoire.

- Ce dernier chapitre est souvent traversé avec soutien, amour et accompagnement adapté.

Une timeline précise des stades selon la progression

| Étape | Description | Pourcentage estimé du parcours de la maladie |

|---|---|---|

| 1 | Début des symptômes, 1ère région affectée | 0 % |

| 2A | Diagnostic médical établi | 35 % |

| 2B | Atteinte de la 2e région corporelle | 38 % |

| 3 | Atteinte de la 3e région corporelle | 61 % |

| 4A | Besoin d’une gastrostomie (sonde d’alimentation) | 77 % |

| 4B | Besoin d’une ventilation non invasive | 80 % |

Pourquoi se pencher sur ces 7 étapes ?

Comprendre ces phases aide :

- À mieux saisir la maladie et ses impacts

- À accompagner le patient et ses proches avec plus de patience et d’efficacité

- À anticiper les besoins médicaux et matériels à chaque tournant

- À préparer les décisions difficiles, tout en offrant de l’espoir là où il peut exister

Un peu d’espoir malgré tout : la recherche et le soutien

La SLA est une maladie imprévisible. Sa progression varie d’une personne à l’autre. Certains vivent plusieurs années, d’autres des décennies. Ce caractère hétérogène invite à personnaliser chaque trajectoire de soin.

Des traitements comme le Riluzole ou l’Edaravone tentent de freiner la progression. Des aides techniques améliorent la vie quotidienne. Le soutien psychologique n’est jamais loin, car la route est aussi émotionnelle.

En résumé ?

Les 7 étapes de la SLA décrivent le voyage souvent difficile de la maladie, de l’apparition discrète des premiers signes à la phase terminale. Comprendre ces phases permet de mieux naviguer dans ce parcours complexe. Mais, derrière chaque étape, il y a une personne, un combat, et un espoir – parfois ténu, mais réel.

Et vous, connaissez-vous quelqu’un affrontant cette maladie ? Ou peut-être souhaitez-vous simplement être mieux informé ? Chaque savoir, même difficile, est une lame affûtée pour mieux couper l’ignorance et mieux tendre la main.

Quelles sont les caractéristiques du stade précoce de la SLA ?

Au stade précoce, la faiblesse musculaire apparaît souvent dans un bras ou une jambe. Des troubles de la parole et de la déglutition peuvent aussi survenir si l’atteinte débute au niveau bulbaire. Ces symptômes rendent les tâches quotidiennes plus difficiles.

Comment se fait le diagnostic de la SLA ?

Le diagnostic repose sur une série d’examens médicaux comme l’EMG, les tests sanguins et l’IRM. Il s’agit d’exclure d’autres maladies, car aucun test unique ne confirme la SLA.

Que se passe-t-il au stade intermédiaire de la SLA ?

Les symptômes s’aggravent. La faiblesse musculaire s’étend, réduisant la mobilité. La respiration devient plus difficile. Les personnes peuvent avoir besoin d’aide pour marcher ou manger.

Pourquoi une gastrostomie est-elle parfois nécessaire avec la SLA ?

Quand la déglutition est trop compliquée, une gastrostomie est posée pour assurer l’alimentation et l’hydratation directes via une sonde dans l’estomac.

Quels signes indiquent l’approche des derniers stades de la SLA ?

La paralysie des muscles respiratoires, la dépendance à une ventilation et une alimentation par sonde sont des marqueurs. La prise en charge en soins palliatifs vise à soulager la douleur et soutenir la personne.