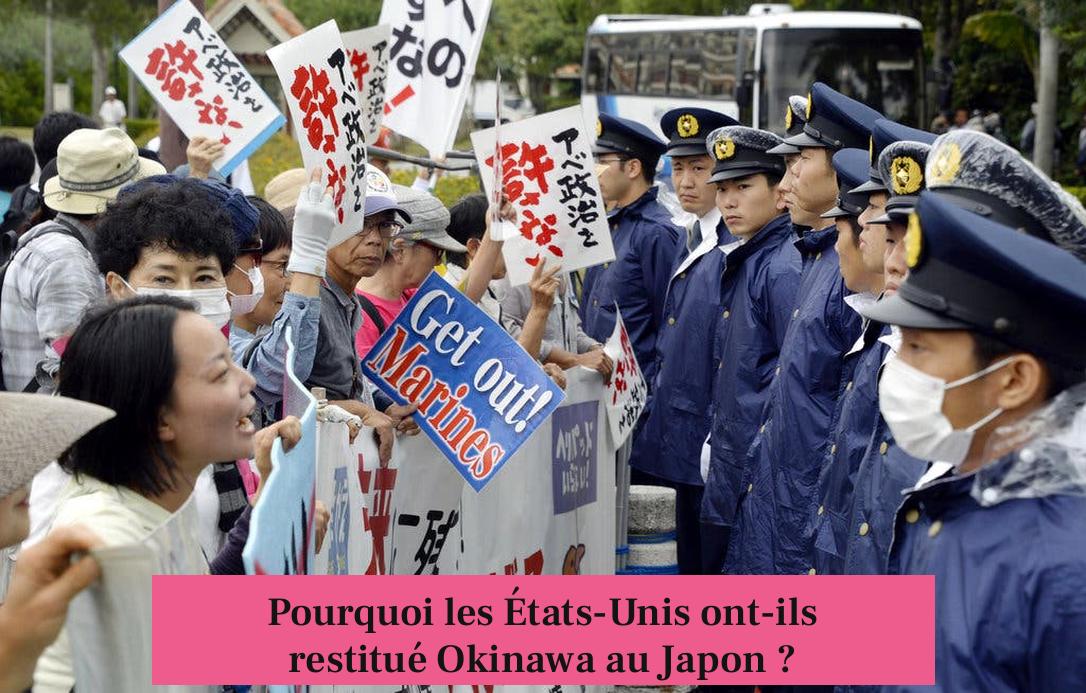

Pourquoi les États-Unis ont-ils restitué Okinawa au Japon ?

Les États-Unis ont rendu Okinawa au Japon en 1972 principalement en raison de pressions politiques, stratégiques et sociales combinées à une négociation complexe cherchant un compromis entre souveraineté japonaise et intérêts militaires américains.

Contexte historique et occupation américaine

En 1945, durant la Seconde Guerre mondiale, les troupes américaines envahissent Okinawa, entraînant une bataille meurtrière qui fait environ 200 000 morts, dont la moitié sont des civils okinawaiens. Après la guerre, Okinawa est placée sous administration américaine, que ce soit pour des raisons militaires ou stratégiques. L’île devient un territoire sous autorité américaine distincte du Japon, avec monnaie et lois américaines, et un contrôle rigoureux incluant une absence de droits locaux réels.

- Occupation américaine prolongée malgré la fin de l’occupation dans le reste du Japon en 1952.

- Développement économique et social limité à Okinawa par rapport au Japon continental.

- Tensions liées à la présence militaire et aux restrictions administratives américaines.

Importance stratégique d’Okinawa

Okinawa occupe une position clé dans le Pacifique. Son emplacement le long de la mer de Chine orientale la rend essentielle pour la sécurité régionale américaine.

- Plus grande île de l’archipel des Ryukyu, elle peut accueillir une importante présence militaire.

- Base principale des opérations américaines dans l’Océan Pacifique occidental.

- Elle agit comme un rempart efficace contre l’expansion communiste et soviétique en Asie durant la Guerre froide.

- Présence controversée d’armes nucléaires et capacité d’attaques stratégiques.

Pressions pour la restitution à partir des années 1950

À mesure que la situation évolue, les gouvernements japonais et les populations locales augmentent leurs exigences pour que Okinawa soit rendue au Japon. Cette demande s’amplifie à partir de la fin des années 1950.

- 1964 : Le futur Premier ministre Eisaku Satō fait campagne sur le retour d’Okinawa.

- Montée en puissance des revendications locales concernant l’autonomie, la réforme fiscale et les droits sociaux.

- Inquiétude liée au renouvellement du traité de sécurité US-Japon en 1970, qui conditionne les bases américaines.

- Opposition américaine à la restitution en raison de la crainte de perdre des positions militaires stratégiques.

Négociations et accord de retour

Les négociations sont ardues et impliquent différents niveaux gouvernementaux américains et japonais.

- 1969 : Le président Nixon et le Premier ministre Satō s’accordent sur la réversion d’Okinawa.

- La décision est conditionnée au maintien du droit militaire américain sur base et à la possibilité d’un déploiement nucléaire en cas d’urgence.

- L’accord d’Okinawa de 1971 prévoit la restitution effective au Japon en 1972, tout en assurant le maintien d’importantes bases militaires américaines.

- Le Japon s’engage à une compensation financière aux États-Unis et à reconnaître les actions américaines durant l’occupation.

Répercussions et défis post-restitution

La restitution ne met pas fin aux tensions.

- Les habitants d’Okinawa ressentent un mélange de satisfaction et de frustration, notamment à cause de la persistance de la présence militaire américaine.

- Des manifestations et des désaccords sociaux secouent la région, comme le soulèvement de Koza.

- Le poids économique et social d’Okinawa reste lourd, avec un retard notable par rapport au Japon continental.

- Des conflits persistent sur la localisation et la réduction des bases, comme pour la base aérienne de Futenma, rejetée par une majorité locale.

Impact sur la souveraineté et les relations internationales

La réversion d’Okinawa représente le rétablissement complet de la souveraineté japonaise sur cette région, marquant la fin de 27 ans de domination américaine.

Elle renforce les liens diplomatiques entre le Japon et les États-Unis, consolidant la relation de sécurité mutuelle tout en équilibrant la présence militaire américaine dans la région.

Résumé des raisons majeures du retour d’Okinawa au Japon

| Facteurs Clés | Descriptions |

|---|---|

| Pression politique japonaise | Revendications croissantes d’Okinawa et volonté politique nationale |

| Intérêt militaire américain | Maintien de bases tout en réduisant les tensions liées à l’occupation |

| Accord bilatéral | Compromis garantissant la souveraineté japonaise et la sécurité américaine |

| Situation locale difficile | Revendiquer justice sociale et développement économique pour Okinawa |

Points clés à retenir :

- Les États-Unis occupent Okinawa après la Seconde Guerre mondiale pour des raisons militaires stratégiques.

- La position géographique d’Okinawa en fait un point clé pour la sécurité dans le Pacifique.

- Pressions politiques, économiques et sociales japonaises et locales imposent la négociation d’un retour.

- Un compromis est trouvé en 1971 pour le transfert de souveraineté tout en garantissant la présence militaire américaine.

- La restitution ne règle pas toutes les tensions, Okinawa reste un enjeu important pour la sécurité régionale et les relations bilatérales.

Pourquoi les États-Unis ont-ils rendu Okinawa au Japon ? Une plongée détaillée dans l’accord de 1971

Les États-Unis ont rendu Okinawa au Japon en 1972 à la suite de l’”Okinawa Reversion Agreement” de 1971, un accord diplomatique majeur qui visait à transférer la souveraineté tout en préservant la présence militaire américaine stratégique sur l’île. Cet événement est le fruit de négociations complexes, d’impératifs sécuritaires, et de pressions politiques tant domestiques qu’internationales. Alors, pourquoi ce retour de l’île si longtemps occupée ? Allons-y étape par étape.

Le contexte historique : une île sacrifiée, un enjeu militaire colossal

Okinawa n’est pas une île comme les autres. En 1945, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les principales forces américaines débarquent sur cette île, marquant un tournant stratégique décisif dans la campagne du Pacifique.

Le combat fut intense — environ 200 000 morts, presque la moitié étant des civils okinawans, qui souffrent du feu croisé et des ordres tragiques de suicide imposés par l’armée impériale japonaise. C’est clair : Okinawa a été sacrifiée pour sauver le Japon continental.

Après la guerre, l’administration américaine prend le contrôle de l’archipel. Sous le régime de l’US Civil Administration, les Okinawans vivent dans un monde à part – ils utilisent le dollar, obéissent aux lois américaines, et doivent même présenter des passeports pour aller sur le territoire japonais. Autonomie ? Très peu, merci !

Pourquoi garder Okinawa ? Le “Keystone of the Pacific”

Okinawa est la clé de voûte du Pacifique. Sa position est stratégique dans la région Asie-Pacifique, avec une proximité à la Chine, la Corée, et un point d’observation parfait pendant la Guerre froide.

Les États-Unis ne prennent pas cela à la légère : les bases militaires installées sur l’île jouent un rôle essentiel pour contenir l’expansion russe et chinoise, tout en garantissant leur principale alliance asiatique, le Japon. Plus encore, Okinawa héberge des armes nucléaires, un sujet sensible, vu la politique anti-nucléaire japonaise.

Une poussée politique pour le retour de souveraineté

À partir des années 1950 et surtout dans les années 60, la pression monte au Japon et à Okinawa pour que l’île soit rendue.

- Les habitants réclament réparation des terres confisquées et davantage de contrôle sur leur vie.

- Des mouvements indépendantistes voient le jour — imaginez une île souhaiter son autonomie à la fois contre l’occupant américain et le gouvernement japonais.

- À Tokyo, des manifestations parfois violentes éclatent, comme les émeutes de Koza, après lesquelles les opinions publiques japonaises exigeaient un nouveau chapitre dans leurs relations avec Okinawa.

- Le Premier ministre Eisaku Satō, élu en 1964, place explicitement la reversion d’Okinawa dans son programme.

Les dessous des négociations : un jeu d’équilibriste diplomatique

Les discussions officielles démarrent en 1968 entre le diplomate américain U. Alexis Johnson et le ministre japonais des Affaires étrangères Kiichi Aichi. Le Japon, fidèle à son « clean-slate policy », demande une date claire pour la reversion avant d’entrer dans les détails. 1972 est la date cible.

Mais les États-Unis jouent la carte de la prudence. Ils souhaitent garder leurs droits militaires, notamment en matière nucléaire, et veulent s’assurer que l’arsenal américain reste disponible pour défendre leurs alliés et éviter toute sensation d’abandon dans la région.

Henry Kissinger, le conseiller de Nixon à l’époque, explique que ce maintien militaire dissuade les États ennemis de développer des armements nucléaires. D’ailleurs, quelques voix, comme celle de Morton Halperin, rappellent que le retrait précipité d’Okinawa pourrait être perçu comme un recul américain dans la politique asiatique.

Le tournant des négociations et les clauses du traité

En dépit des réticences, une entente se dessine. Le 17 juin 1971, sous la signature de William P. Rogers pour les États-Unis, et Kiichi Aichi pour le Japon, l’« Okinawa Reversion Agreement » est conclu.

| Principaux Termes | Description |

|---|---|

| Retour de souveraineté | Okinawa et les îles Daitō reviennent au Japon. |

| Maintien militaire | Les Forces armées américaines gardent accès aux bases sur Okinawa. |

| Pas de responsabilité | Les États-Unis ne seront pas tenus responsables de crimes commis durant leur administration. |

| Compensation financière | Le Japon verse 320 millions de dollars à Washington sur 5 ans. |

| Réparations | Le gouvernement américain accepte d’aider à réparer les dommages causés sur les terres prises. |

| Normes internationales | Les îles sont soumises à tous futurs traités entre les deux pays. |

Cependant, un point délicat subsiste : face aux exigences américaines, le Japon accepte que les armes nucléaires soient autorisées en cas d’urgence. Un compromis jugé amer par Tokyo, qui espérait une dénucléarisation totale.

Des négociations parfois tendues et un jeu géopolitique plus large

Les discussions ne se cantonnent pas aux questions territoriales. Elles touchent aussi au commerce. Le gouvernement américain pousse pour une meilleure régulation des fabricants textiles japonais, montrant comment la géopolitique et l’économie sont souvent liées dans ces accords.

Sur le plan international, la Chine critique ce retour, invoquant d’anciens journaux de bord maritimes. Mais ces revendications ne sont pas jugées crédibles et n’empêchent pas le traité d’être ratifié au Japon en novembre 1971.

Réactions au Japon : entre espoir, frustration et luttes sociales

Le traité ne calme pas toutes les tensions. À Okinawa, un fort désir d’indépendance persiste. Beaucoup ressentent que l’île est encore un territoire occupé, même sous la souveraineté japonaise, à cause de la forte présence militaire américaine.

Dans les grandes villes, comme Tokyo, des étudiants radicaux manifestent violemment, protestant contre la continuation de bases militaires sur le sol japonais. L’assassinat d’un policier durant ces émeutes souligne la gravité du climat politique.

Pour les militaires américains, la reversion impose de nouvelles contraintes dans leurs opérations. Mais le traité garantit leur maintien, assurant un équilibre délicat.

Les effets du retour d’Okinawa sur le long terme

Le 15 mai 1972, Okinawa officialise sa réintégration au Japon. Depuis, environ 70 % des troupes américaines stationnées dans tout le Japon se trouvent sur cette île minuscule, qui ne représente que 0,6 % du territoire japonais.

Cette réalité nourrit aussi frustrations et inquiétudes. Des sondages révèlent qu’environ 82 % des habitants redoutent les crimes ou accidents liés aux bases. Le bruit, la pollution et les tensions sociales font partie du quotidien.

Le Haut Commissaire d’Okinawa, ainsi que la majorité des citoyens, réclament la réduction des bases et une amélioration des conditions de vie. En 2019, un référendum a fait ressortir 72 % d’opposition à la construction d’une nouvelle base aérienne à Henoko.

Le gouvernement de Tokyo continue pourtant d’appuyer les projets militaires, arguant des enjeux sécuritaires cruciaux face à la montée des tensions avec la Chine et la Corée du Nord.

Une réintégration qui symbolise le subtil jeu du pouvoir international

La reversion d’Okinawa n’est pas qu’un simple retour de territoire. C’est un symbole diplomatique important, une étape clé dans la normalisation des relations US-Japon post-Seconde Guerre mondiale.

Elle illustre à quel point les enjeux stratégiques, économiques et politiques peuvent se croiser dans un seul et même accord. Tout en cédant la souveraineté, les États-Unis conservent un rôle militaire essentiel en Asie.

Et vous, qu’en pensez-vous ? Ce retour a-t-il été plus une victoire pour le Japon ou une astuce américaine pour garder le contrôle ? Laissez votre avis — Okinawa, après tout, c’est bien plus qu’une simple île.

Pourquoi les États-Unis ont-ils accepté de rendre Okinawa au Japon ?

Les États-Unis voulaient réduire les tensions politiques tout en gardant une présence militaire stratégique à Okinawa. Le retour permettait aussi de normaliser les relations avec le Japon après la Seconde Guerre mondiale.

Quelles conditions les États-Unis ont-ils imposées lors de la reversion d’Okinawa ?

Les Américains ont accepté de céder la souveraineté mais ont exigé de maintenir leurs bases militaires et un accès aux facilités, avec la possibilité d’y stationner des armes nucléaires en cas d’urgence.

Comment la reversion d’Okinawa a-t-elle influencé la sécurité régionale ?

Okinawa gardait son rôle stratégique dans le Pacifique. Le maintien des bases américaines servait de dissuasion contre les menaces telles que l’expansion nucléaire en Asie.

Quel a été l’impact de l’opinion publique japonaise sur ce retour ?

La population d’Okinawa et certains Japonais voulaient l’indépendance ou la fin de la présence militaire. Malgré cela, le gouvernement japonais a négocié la reversion pour restaurer la souveraineté.

Quels enjeux commerciaux ont été liés à la reversion d’Okinawa ?

Les États-Unis ont lié la signature à des concessions commerciales, notamment en lien avec les textiles japonais, marquant un compromis entre politique et économie dans les négociations.