Que signifie « l’amour ou pouvoir » ?

« L’amour ou pouvoir » exprime une tension entre deux forces fondamentales : l’amour, force d’unité, et le pouvoir, moteur de réalisation. Cette expression interroge la primauté entre ces deux concepts dans la vie personnelle, sociale et politique.

Définition et traduction des termes

L’amour désigne un sentiment vif qui pousse à aimer, à vouloir du bien, à aider. En français, l’amour peut aussi signifier un rapport sexuel (« faire l’amour »). Le verbe aimer s’utilise pour exprimer un sentiment d’affection quelle que soit l’intensité, sans distinction précise comme en anglais entre « like » et « love ».

Pouvoir signifie « être capable de faire quelque chose ». Il ne se combine pas aux verbes des cinq sens en français (on dit « je te vois » et non « je peux te voir »). Pouvoir a une double nature : il est génératif quand il permet d’accomplir et de nourrir, dégénératif quand il détruit ou domine abusivement.

Dimension philosophique et théologique

Le philosophe Paul Tillich définit l’amour comme « la force qui relie ce qui était fragmenté » et le pouvoir comme « génératif » quand il porte la vie. Il insiste sur l’équilibre entre les deux forces :

« Le pouvoir sans amour est inconscient et abusif, et l’amour sans pouvoir est affectif et anémique. »

Martin Luther King souligne cette tension en affirmant que la crise majeure moderne est la collision entre « un pouvoir immoral » et « une moralité sans pouvoir ».

Relation entre amour et pouvoir

Le pouvoir sans amour conduit à l’abus et à la destruction. L’amour sans pouvoir crée une paix inactive qui paralyse l’action. Selon Adam M. Kahane, acteur de l’intelligence collective, il faut combiner ces deux forces : « exercer l’amour, moteur de l’unité, et le pouvoir, moteur de la réalisation de soi ».

Cette synergie peut générer un changement social profond :

- Amour unit et relie

- Pouvoir permet d’agir et d’accomplir

- Équilibre dynamique forçant à transformer sans détruire

Un proverbe africain illustre ce principe : « Ensemble on va plus loin. »

Contexte social et historique

Dans l’histoire, la domination d’un pouvoir dépourvu d’amour provoque conflits et violences. Par exemple, la transition démocratique en Afrique du Sud a impliqué l’usage d’un pouvoir génératif fondé sur la réconciliation (amour social).

Dans le monde contemporain, la complexité accrue des sociétés exige de nouvelles alliances entre le pouvoir et l’amour pour relever les défis écologiques, sociaux et politiques.

Expressions idiomatiques et usage en français

« Pouvoir de l’amour » se dit souvent sans verbe comme une expression rituelle, à l’instar de « Gloire au roi ». Elle signifie une reconnaissance de la force de l’amour.

L’expression peut s’entendre comme un appel à « mettre l’amour en charge » ou à laisser l’amour guider le pouvoir. De manière plus pragmatique, elle invite à intégrer amour et pouvoir dans un équilibre harmonieux.

Résumé des points clés

- L’amour est un sentiment d’affection, d’unité et parfois un acte sexuel en français.

- Pouvoir désigne la capacité d’agir, avec une face constructive et une face destructive.

- La tension entre amour et pouvoir reflète un dilemme fondamental dans le leadership et la vie sociale.

- Le pouvoir sans amour cause l’abus, l’amour sans pouvoir gèle l’action.

- Une synergie entre amour et pouvoir permet la transformation sociale et personnelle équilibrée.

- Des penseurs comme Paul Tillich et Martin Luther King ont souligné l’importance de cet équilibre.

- En français, l’expression est idiomatique et traduit un rapport complexe entre ces notions.

Que signifie vraiment « l’amour ou pouvoir » ? Décryptage d’une expression intrigante

Alors, que veut dire l’expression « l’amour ou pouvoir » ? Très simplement, elle soulève la question du choix ou du conflit entre deux forces fondamentales dans la vie humaine : l’amour, ce sentiment large qui va du tendre attachement à la passion, et le pouvoir, cette capacité d’agir, d’influencer, voire de dominer. Cette expression va bien au-delà d’un simple choix, elle déploie un champ de réflexion philosophique, linguistique et culturel, souvent exprimé dans la langue française et dans les débats sociaux.

Mais avant d’aller plus loin, faisons une petite traduction et analyse précise de la phrase pour mieux comprendre ses nuances.

Décodage linguistique : L’amour et le pouvoir

La phrase « l’amour ou pouvoir » peut prêter à confusion car elle est incomplète en français : littéralement, on attendrait un complément, par exemple « l’amour ou le pouvoir », ou encore « le pouvoir de l’amour » selon le contexte.

Dans sa forme la plus simple :

- L’amour signifie essentiellement « le sentiment vif qui pousse à aimer quelqu’un », mais aussi l’affection, l’attachement, ou dans certains contextes, l’acte sexuel (exemple : faire l’amour signifie avoir des relations sexuelles).

- Pouvoir

On trouve parfois des expressions à la structure idiomatique proche : « pouvoir de l’amour » qui signifie plutôt une force générée par l’amour, comme un levier.

Alors, dans « l’amour ou pouvoir », on anticipe un choix, voire une opposition entre deux types de dynamisme : la compassion et la force, la tendresse et la domination.

L’amour : plus qu’un simple sentiment

L’amour en français ne se limite pas à un simple sentiment doux. Il englobe une énergie qui pousse à connecter avec l’autre, à vouloir du bien, voire à s’identifier à lui. C’est une notion riche qui va de l’amour maternel, filial, à l’amour passionnel, physique, ou encore l’amour spirituel comme l’amour de Dieu.

Paul Tillich, un théologien et philosophe, définit l’amour comme « la force qui relie et rend complet ce qui était fragmenté ». Cette vision donne à l’amour une dimension quasiment cosmique. L’amour créerait l’unité.

En langage courant, on emploie « aimer » comme verbe pour exprimer un sentiment, sans la différenciation fine que fait l’anglais entre « like » et « love ». Ce qui ajoute une belle complexité à cette notion dans notre langue.

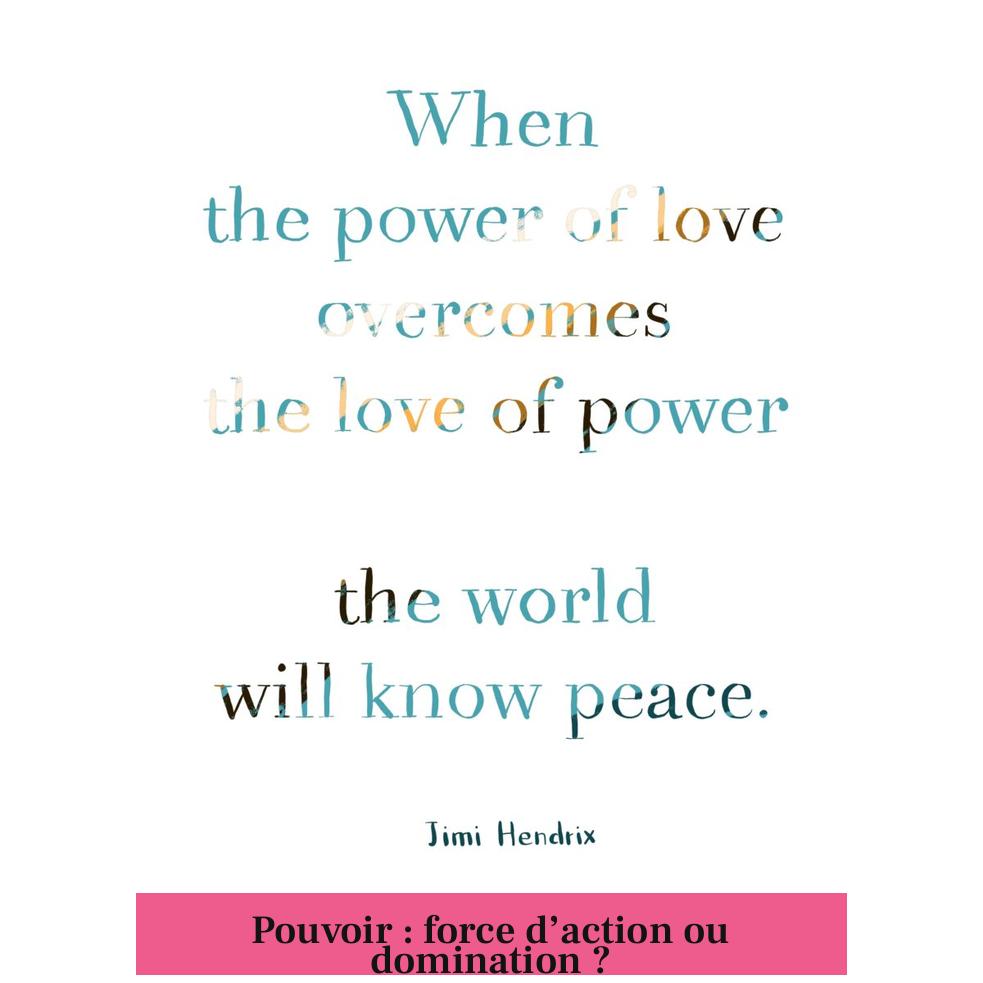

Pouvoir : force d’action ou domination ?

Le pouvoir est un autre concept clé, souvent ambivalent. Il définit la capacité d’agir, que ce soit dans la vie quotidienne ou dans un contexte politique, social.

Cependant, on distingue deux visages du pouvoir :

- Le pouvoir « génératif » : il est porteur de vie, il construit, nourrit et permet la réalisation de soi et des autres.

- Le pouvoir « dégénératif » : il est abusif, dominateur, voire destructeur, il s’exerce « sur » les autres sans bienveillance.

Cette distinction est essentielle. Comme Paul Tillich le souligne, un « pouvoir sans amour est inconscient et abusif ».

L’amour ou pouvoir : un dilemme de vie et de société

À première vue, « l’amour ou pouvoir » pourrait sembler un choix radical, presque impossible à concilier. Pourtant, la philosophie contemporaine, tout comme certains leaders sociaux et penseurs, s’accordent à dire que l’équilibre dynamique entre amour et pouvoir est la clé d’une société saine.

Martin Luther King l’exprimait magnifiquement : « La collision d’un pouvoir immoral et d’une moralité sans pouvoir constitue la crise majeure de notre temps ». En d’autres termes, un pouvoir sans amour est dangereux, mais un amour sans pouvoir est inefficace.

Une société doit réussir à conjuguer ces deux forces, avec un pouvoir qui soit guidé par l’amour et un amour qui s’exerce avec la force nécessaire pour transformer le réel.

Un exemple contemporain et une leçon d’intelligence collective

Adam M. Kahane, expert en intelligence collective, apporte une lecture éclairante à ce débat. Il explique que pour réaliser des changements sociaux, il faut :

- « S’ouvrir, se connecter à soi-même, aux autres et au monde » – la dimension de l’amour, moteur d’unité.

- « Croître et agir avec puissance » – la dimension du pouvoir, moteur de réalisation.

Ainsi, le pouvoir est fécond et créatif seulement s’il est relié à l’amour. Sinon, il est source de conflits et d’injustice. Il y a une harmonie à trouver, un pas, puis l’autre, comme pour marcher.

Cette idée rend la phrase « l’amour ou pouvoir » moins un choix exclusif qu’un équilibre fragile à atteindre, voire un partenariat.

Expressions familières et proverbes à considérer

En français, on trouve plusieurs expressions liées à cette thématique :

- Le pouvoir de l’amour peut vaincre l’amour du pouvoir. Cette formule fait tourner une phrase célèbre et capture bien l’idée que l’amour peut renverser la soif insatiable de domination.

- Ensemble on va plus loin. Un proverbe africain qui résume la puissance de l’unité humaine, un message fort d’harmonie entre amour et action collective.

- L’amour sans pouvoir produit une paix inerte qui paralyse l’action, et le pouvoir sans amour entretient une guerre latente. Un équilibre est essentiel.

Ces phrases nous rappellent la complexité et la richesse du débat entre ces deux forces apparemment opposées.

La portée culturelle et éthique de « l’amour ou pouvoir »

Au-delà de la linguistique, cette expression incarne une réflexion profonde sur la nature humaine et les constructions sociales. L’amour est associé à l’unité, à la réconciliation, à la philanthropie, tandis que le pouvoir questionne la réalisation de soi et le contrôle.

En matière d’éthique, on peut considérer que le véritable défi est d’exercer son pouvoir avec amour, pour ne pas détruire ce que l’on veut créer. L’amour donne un cadre au pouvoir, tandis que le pouvoir donne à l’amour les moyens de s’accomplir dans le monde réel.

Sans cet équilibre, le risque est soit la domination sans cœur, soit la bienveillance sans action.

Quelques nuances linguistiques intéressantes

Il faut aussi noter en français l’ambiguïté autour du verbe « aimer » et du nom « amour ». Par exemple :

- « Je t’aime » traduit souvent un amour profond, alors que « j’aime » seul peut signifier affection ou simple goût.

- Contrairement à l’anglais, il n’y a pas de distinction claire entre « like » et « love », ce qui peut parfois troubler.

- Enfin, « pouvoir » n’est pas utilisé avec des verbes exprimant les cinq sens – on dit « je te vois » et non « je peux te voir » pour signifier « je vois » par exemple.

Ces différences soulignent la richesse et les subtilités de la langue française au regard de ces concepts.

En conclusion, un sujet qui invite à la réflexion

Alors, que veut dire « l’amour ou pouvoir » ? C’est une invitation à penser comment nous agissons dans nos vies et nos sociétés. Ce n’est pas un simple choix manichéen, mais un équilibre dynamique à chercher constamment.

Entre l’amour qui unit et le pouvoir qui réalise, tout est question de dosage, de rythme, de respect mutuel. Pour avancer ensemble, il faut mettre « le pouvoir au service de l’amour » et laisser l’amour guider notre pouvoir.

Et vous, comment faites-vous pour équilibrer amour et pouvoir dans votre vie ? Cela vous fait-il penser à une situation particulière ou à un personnage que vous admirez ? Laissez la réflexion commencer ici.

Qu’est-ce que signifie l’expression « l’amour ou pouvoir » ?

« L’amour ou pouvoir » questionne le choix entre ces deux forces. Il oppose l’amour, sentiment d’union, au pouvoir, force d’accomplissement et d’influence.

Comment comprendre « pouvoir » dans cette expression ?

Le « pouvoir » peut être génératif, c’est-à-dire porteur de vie et réalisation. Il comprend la capacité d’agir, mais aussi celle d’influencer autrui positivement ou négativement.

Que veut dire « l’amour » dans le contexte de cette opposition ?

L’amour désigne ici un sentiment fort qui relie, unit et complète. Il va au-delà du simple affect, impliquant également une volonté de bienveillance et d’aide envers les autres.

Pourquoi l’amour sans pouvoir est-il considéré comme « anémique » ?

L’amour sans pouvoir manque d’efficacité concrète. Sans capacité d’action, il reste une émotion sans impact réel sur le changement ou la transformation sociale.

Existe-t-il un équilibre possible entre amour et pouvoir ?

Oui. Combinez amour et pouvoir crée une force constructive. Exercer le pouvoir avec amour évite l’abus. C’est un moteur d’unité et de changement positif.

Quels sont les enjeux sociaux de ce débat entre amour et pouvoir ?

Ce dilemme reflète des crises éthiques actuelles. Un pouvoir sans amour mène à la violence. Un amour sans pouvoir peut engendrer l’inaction. Leur alliance est nécessaire au progrès humain.