Que disaient les Romains lorsqu’une personne mourait ?

Les Romains exprimaient la mort par des hommages qui mettaient en avant les vertus, les réalisations et la place du défunt dans la famille et la société. Ces paroles se retrouvaient dans les éloges funèbres, les inscriptions funéraires et les épitaphes. Le langage était souvent dramatique pour marquer l’importance du défunt et la mémoire familiale.

Les éloges funèbres romains

Les elogia (éloges) étaient des discours prononcés lors des funérailles. Ils louaient les qualités, les exploits et le caractère du défunt.

- Ils soulignaient la valeur morale, les succès militaires, politiques ou économiques.

- Ils montraient aussi combien la famille était honorable, reflétant un prestige social.

- Les orateurs cherchaient à émouvoir l’assemblée avec un langage parfois théâtral.

Imaginez un fils ou une fille prononçant un éloge. Il ou elle mentionnerait son lien avec la personne, sa famille, ce qu’elle a accompli dans la vie, ses qualités personnelles. Cet hommage servait aussi à affirmer la réputation familiale.

Les formules d’éloges sur les pierres tombales

Sur les stèles, les Romains inscrivaient des mots précis pour décrire le défunt. Ces termes avaient un poids et un sens culturel forts :

| Mot latin | Traduction | Signification |

|---|---|---|

| Pius / Pia | Dutiful (dévoué) | Exprime l’engagement moral : fidélité religieuse, bravoure militaire, loyauté familiale. |

| Carissimus / Carissima | Le plus cher | Exprime un amour profond, une grande valeur affective émotionnelle ou financière. |

| Dulcissimus / Dulcissima | Le plus doux | Comme « doux » en français, pour qualifier un caractère agréable ou tendre. |

| Bene merens | Bien méritant | Indique que le défunt « méritait » son sort ou ses honneurs (prudence sur cet usage). |

Des exemples précis d’hommages

Le soldat Publius Besius Betuinianus

Sur sa tombe, on retrouve une liste détaillée de ses grades militaires, ses décorations, et ses fonctions publiques. Le texte fait état de ses mérites guerriers et administratifs, reflétant l’importance des exploits dans l’hommage.

La femme d’affaires Domitia Lucilla Minor

Son inscription célèbre son rôle dans la gestion de domaines immobiliers importants. Cela montre que parfois, les inscriptions mettaient en valeur l’activité économique, contribuant à la grandeur romaine.

Le jeune Lucius Marcius Pacatus

La mère, très affectée, le décrit comme « dulcissimus » (le plus doux) et offre un hommage touchant. L’âge précis y est indiqué, renforçant la mémoire du jeune défunt.

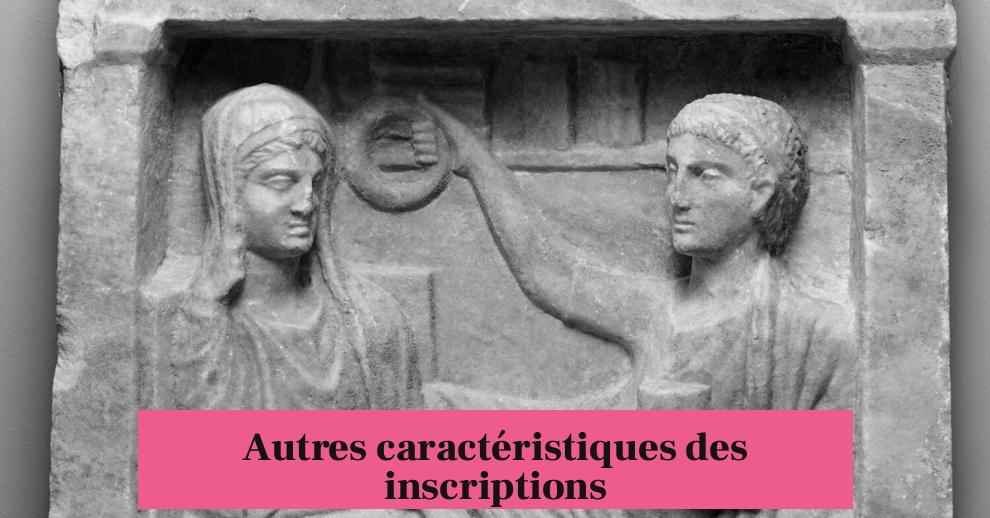

Autres caractéristiques des inscriptions

- Présence de titres officiels, honneurs et qualité sociales.

- Référence aux liens familiaux, insistant sur l’importance de la famille dans la mémoire.

- Décorations figuratives parfois ajoutées (ex. Hercule) symbolisant force ou protection.

- Présence d’autels pour offrandes aux morts, marquant un culte des ancêtres.

Résumé des expressions employées face à la mort

Les Romains privilégiaient les hommages soulignant plusieurs aspects :

- Les accomplissements du défunt dans la société et la famille.

- Les qualités morales et la fidélité à des valeurs centrales.

- L’importance de la famille comme élément essentiel de la mémoire.

- Le choix rigoureux de termes à forte charge culturelle et sentimentale.

- La volonté de perpétuer le prestige familial et personnel à travers l’écrit.

Points clés à retenir :

- Les Romains utilisaient les éloges funèbres pour louer la vie et le caractère du défunt, avec un langage puissant.

- Les inscriptions sur tombes comportaient des mots spécifiques comme « pius », « carissimus », « dulcissimus » pour honorer les morts.

- Les hommages valorisaient les exploits, les vertus, ainsi que le rôle du défunt dans sa famille et la société.

- Ces paroles servaient aussi à affirmer la place et le prestige des familles dans la communauté romaine.

- Les détails des inscriptions variaient selon la situation sociale et le rôle du défunt (soldat, femme d’affaires, enfant).

Que disaient les Romains quand quelqu’un mourait ? Un voyage dans les paroles et les rites de l’antiquité

Lorsque quelqu’un mourait à Rome, la phrase que l’on prononçait n’était pas simplement un “repose en paix” jeté à la va-vite. Non, les Romains marquaient ce moment avec des paroles chargées de sens, louant les vertus et les exploits du défunt, tout en affirmant le statut social de leur famille. Plongeons ensemble dans ce monde fascinant où les mots à la mort étaient autant un hommage qu’un acte social.

Une éloge tragique : les funérailles, théâtre de la mémoire

Avant tout, les Romains aimaient le dramatique. Aux funérailles, on récitait des éloges funèbres — des discours célébrant la vie du défunt. Ces paroles n’étaient pas de simples formules polies, mais de véritables mises en scène destinées à honorer la mémoire et à montrer la grandeur de la famille.

Les orateurs, souvent proches du disparu — un parent, un ami — devaient décrire plusieurs aspects :

- Le lien familial ou social.

- Les réalisations concrètes du défunt, que ce soit militaire, politique ou économique.

- Ses qualités de caractère — courage, loyauté, dévotion.

- La douleur ressentie à sa perte, pour émouvoir l’auditoire.

Qui ne rêverait pas d’une plage d’audience attentive, suspendue à ses lèvres, riant ou versant une larme selon le récit ?

Le langage de la pierre : ce que disaient les inscriptions sur les tombes

Les Romains gravaient sur les pierres tombales des louanges précises et codifiées. Voici quelques exemples des adjectifs les plus courants et leur portée :

- Pius/a — “dévot/dévote”, illustrant un sens profond du devoir, que ce soit envers la famille, la religion ou la patrie.

- Carissimus/a — “le/la plus cher(e)”, soulignant la valeur inestimable du disparu, émotionnelle ou autre.

- Dulcissimus/a — “le/la plus doux/douce”, comme on dirait “le plus gentil”.

- Bene merens — “bien méritant(e)”, une invitation à méditer sur le mérite et l’honneur que la personne s’est acquis.

Ces mots devenaient une sorte de mantra funéraire, répétés pour célébrer la personne au-delà de la mort.

Exemples concrets : retour sur trois vies romaines, trois éloges éternels

Regardons trois cas bien différents :

- Publius Besius Betuinianus : soldat exemplaire, gouverneur de Mauretania Tingitana et pourvoyeur d’honneurs prestigieux remis par l’empereur Trajan, il reçoit dans son inscription des titres glorieux comme “tribun de la légion fidèle” et des décorations militaires. Les termes employés exaltent son courage sur les champs de bataille.

- Domitia Lucilla Minor : femme d’affaires et héritière terrienne influente, qui a géré avec succès une fabrique de briques servant à bâtir des monuments symboliques comme le Colisée. Malgré les restrictions de genre, ses réalisations économiques sont mises en valeur comme une fierté familiale.

- Lucius Marcius Pacatus : adolescent mort prématurément, dont la stèle funéraire, en forme d’autel avec des gravures d’Hercule évoluant de l’enfance à l’âge adulte, marque symboliquement la jeunesse interrompue. Sa mère, Rodope, lui dédie un hommage chargé d’affection et de tristesse.

Ces exemples racontent non seulement des parcours, mais aussi comment la société romaine rendait hommage face à la mort : un mélange de respect, admiration et célébration du rang social.

Ce que les Romains croyaient vraiment : la mort, un passage vers l’au-delà

La phrase “Que disaient les Romains quand quelqu’un meurt ?” ne se limite pas aux mots humains. Il faut aussi évoquer la foi qui sous-tendait ces rituels. Pour les Romains, les paroles étaient un pont entre ce monde et l’au-delà.

Ils croyaient à une âme immortelle, l’anima, essence spirituelle qui quittait le corps pour rejoindre l’Orcus, le royaume des morts. Selon leur conception, cette âme passait par plusieurs étapes :

- Rencontre avec Mercure, messager des dieux, qui guidait l’âme vers le Styx.

- Traversée de la rivière Styx, payée au passeur Charon grâce à un obole placé dans la bouche du défunt.

- Jugement selon la vie menée, menant soit aux Champs Élysées (paradis des vertueux), soit aux supplices de Tartare (punition des méchants).

Cette croyance influençait bien sûr les paroles prononcées lors des funérailles : on ne parlait pas seulement d’un être humain disparu, mais d’une essence prête à retrouver son repos ou son châtiment.

Le rituel et le spectacle : entre superstition et statut social

Aux funérailles romaines, l’émotion était mise à rude épreuve, avec des pleureuses professionnelles engagées pour pousser des cris perçants, se déchirer le visage, déchirer leurs vêtements. Pourquoi ? Parce que la mort à Rome était aussi un spectacle social.

Le rituel — depuis la fermeture des yeux du mort jusqu’à l’allumage du bûcher, ou la mise en urne des cendres pour les riches — était chargé de symbolisme.

Et n’oublions pas la couleur noire, la toga pulla, qui fait aujourd’hui encore son apparition lors des enterrements. On la doit aux Romains, pionniers du chic funèbre.

La mémoire : entre pierre et rituel

Les Tombes romaines étaient autant des livres ouverts que des monuments. Le nom, la fonction, la relation familiale, les exploits : tout était gravé pour durer.

Souvent, on y trouvait des invocations aux Di Manes, les esprits des ancêtres, et des indications sur qui devait entretenir le tombeau. Un rituel familial et social permanent visant à montrer que le disparu « vivait » toujours dans les cœurs.

À méditer : que nous disent ces mots antiques aujourd’hui ?

En fin de compte, que disaient les Romains quand quelqu’un mourait ? Ils disaient beaucoup plus que ce que l’on imagine. Plus qu’un simple adieu, ils exprimaient :

- Un hommage sincère aux qualités du défunt.

- Un rappel du devoir familial et de la loyauté.

- Un message pour les vivants, plein de valeurs et de normes sociales.

- Une foi dans un au-delà juste où le mérite était récompensé ou sanctionné.

Et aussi, sans doute, un petit clin d’œil dramatique pour bouleverser l’audience.

Construire un éloge romain : un exercice d’antan pour aujourd’hui

À vous maintenant. Imaginez que vous êtes un membre de la famille de Publius Besius Betuinianus ou Domitia Lucilla Minor. Comment écririez-vous leur éloge ? En mélangeant émotion, mémoire et une pointe de vantardise familiale, bien sûr. Rappelez-vous :

- Racontez qui vous êtes pour le défunt.

- Louez ses exploits — que ce soit la bravoure au combat ou la gestion avisée d’une usine de briques.

- Soulignez ses traits personnels admirables.

- Exprimez votre peine d’une façon poignante.

Vous verrez, c’est un art de mots qui allie honnêteté et convenance, et qui vaut peut-être le coup d’essayer.

Conclusion : La mort à Rome — un spectacle et une promesse

Alors, que disaient les Romains quand quelqu’un mourait ? Ils parlaient de devoir, d’amour, et de mémoire. Ils parlaient à la fois à la terre et aux cieux. Ils transformaient la mort en un moment solennel rempli de mots puissants et de symboles forts.

Ce faisant, ils nous ont laissé non seulement des pierres gravées, mais une leçon sur la façon dont les mots peuvent transcender la mort. Saisissons cette inspiration pour nos propres adieux.

“Aux esprits des morts, nous élevons ces paroles : que leur souvenir ne s’efface jamais, et que leur âme trouve la paix.” — À la romaine, bien sûr.

Que disaient les Romains pour honorer un défunt dans un éloge funèbre ?

Ils louaient la vie, les réalisations, le caractère et le rôle familial du défunt. L’éloge servait à montrer l’importance sociale de la famille et rendre hommage publiquement avec un langage fort et dramatique.

Quels mots utilisaient les Romains sur les pierres tombales pour décrire les défunts ?

Des termes comme Pius (dévoué), Carissimus (le plus cher), Dulcissimus (le plus doux) et Bene merens (bien méritant) mettaient en valeur le devoir, l’affection, la douceur et le mérite du défunt.

Comment les Romains exprimaient-ils la valeur militaire d’un défunt ?

Ils mentionnaient ses décorations, grades et exploits, comme les couronnes militaires ou les titres de tribun ou préfet. Ces honneurs soulignaient bravoure et service à l’empire.

Que signifiait la présence d’images mythologiques sur une tombe romaine ?

Ces images, comme Héraclès, rappelaient des histoires aimées du défunt. Elles soulignaient parfois la jeunesse ou la destinée, tout en indiquant la richesse et le statut de la famille.

Comment les Romains voyaient-ils le départ de l’âme après la mort ?

Ils croyaient que l’âme voyageait vers l’Au-delà en traversant le Styx. Un obole était placé dans la bouche du défunt pour payer Charon, le passeur, symbolisant le passage vers le royaume des morts.

Quelle importance avait la famille dans les discours funèbres romains ?

La famille était centrale. On soulignait liens, loyauté et devoirs familiaux, montrant que le défunt renforçait l’honneur et la position du groupe social.