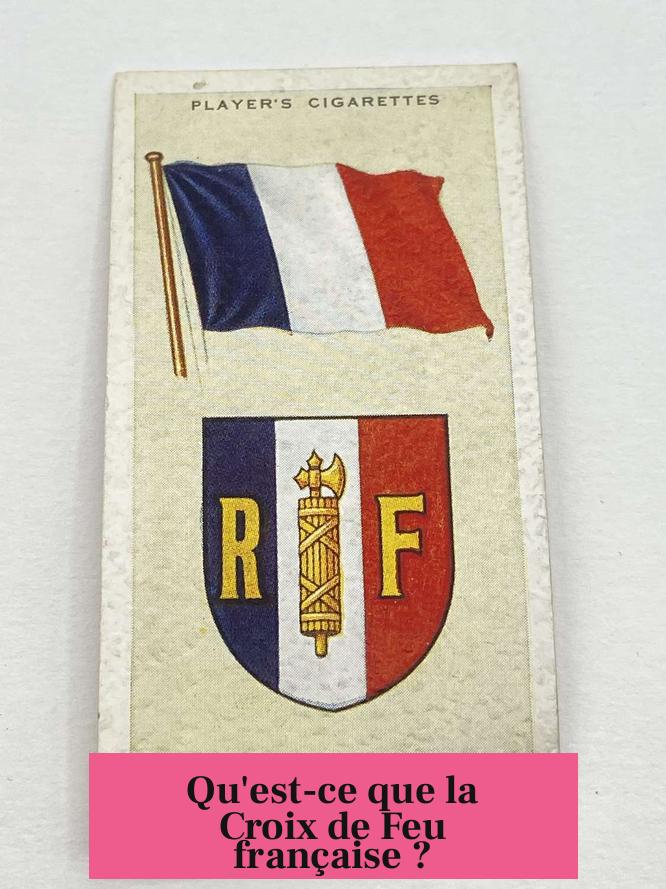

Qu’est-ce que la Croix de Feu française ?

La Croix de Feu est une ligue nationaliste française interguerre, créée en 1927 et dissoute en 1936. Elle fut dirigée par le colonel François de La Rocque, qui lui donna un caractère politique marqué à partir de 1931.

Origines et fondation

Créée initialement par Maurice d’Hartoy, la Croix de Feu était à l’origine une association réservée aux anciens combattants décorés de la Croix de guerre 1914-1918. Cette exclusivité exprimait la volonté de maintenir l’esprit de combat et d’honneur des vétérans de la Grande Guerre.

- Fondation : 11 novembre 1927

- Membres d’origine : vainqueurs décorés, très limitée (environ 500 membres en 1928)

- Soutien catholique accru, compensant la proscription de l’Action Française en 1926

Transformation sous François de La Rocque

En 1930-1931, La Rocque reprend la direction. Il ouvre progressivement les rangs aux non-vétérans partageant les valeurs nationalistes du groupe. Le nombre d’adhérents passe à plus de 100 000 en 1933, puis jusqu’à 15 000 membres officiellement en 1936 (selon diverses sources).

- Ouverture à une base plus large : y compris étudiants, femmes et jeunes

- Évolution idéologique vers un mélange de nationalisme, corporatisme social et conservatisme catholique

- Mouvement paramilitaire organisé, avec des groupes prêts à manifester et à agir militairement

Idéologie et position politique

La Croix de Feu prône un nationalisme à droite, voire d’extrême droite, marqué par un anti-communisme virulent. Elle rejette la politique parlementaire jugée corrompue et inactive. Elle se présente comme un rempart contre le « péril rouge », tout en proposant une réforme sociale fondée sur la coopération entre capital et travail.

- Nationalisme français et catholicisme social

- Corporatisme : soutien à la collaboration de classe plutôt qu’à la lutte des classes

- Anti-parlementarisme, mais non rejet total de la République

- Paramilitarisme : organisation des Volontaires Nationaux et actions de rue

Actions et influence politique

La Croix de Feu s’illustre lors des manifestations de rue des années 1930, notamment lors de la crise du 6 février 1934, où elle refuse de participer à l’assaut, contrairement aux ligues fascistes rivales. Elle organise aussi des campagnes anti-communistes, et son influence s’étend dans certaines régions industrielles et coloniales.

Le refus de La Rocque de soutenir la révolte violente sépare la Croix de Feu des mouvements fascistes purs et durs.

- 190 000 nouveaux membres durant les années 1930

- Présence dans le Nord, le Pas-de-Calais, la Gironde, et les colonies françaises comme l’Algérie

- Utilisation d’un journal : Le Flambeau

- Combats parfois violents contre la gauche et les syndicats

Dissolution et succession

En 1936, le gouvernement du Front populaire dissout toutes les ligues paramilitaires, y compris la Croix de Feu. En réponse, La Rocque fonda le Parti Social Français (PSF), qui devint rapidement une des premières formations conservatrices de masse en France. Ce parti soutient un régime présidentiel fort, un corporatisme social et quelques réformes sociales.

- Dissolution officielle : 18 juin 1936

- Successeur : Parti Social Français (PSF) jusqu’en 1940

- PSF revendique jusqu’à 500 000 adhérents

Position vis-à-vis du fascisme

Le débat sur la nature fasciste ou non de la Croix de Feu est marqué. Beaucoup d’historiens qualifient le mouvement d’« ultranationaliste conservateur », avec des traits proches du fascisme européen mais sans rupture révolutionnaire complète.

- Refus de la violence révolutionnaire et du renversement du régime républicain

- Rejet des aspects racistes antisémites dans la rhétorique officielle, même si des groupes liés expriment des tendances anti-juives, notamment dans les colonies

- Différence claire avec le Parti Populaire Français (PPF) plus ouvertement fasciste

Héritage politique

La Croix de Feu et son successeur le PSF ont influencé la droite conservatrice française et préparé le terrain aux mouvements politiques chrétiens-démocrates et gaullistes après la Seconde Guerre mondiale.

- Modèle de parti de masse à droite

- Appels récurrents à une réforme autoritaire et à une politique sociale réformiste

- L’influence reconnue dans la stratégie politique des partis postérieurs

Faits clés à retenir

- Créée en 1927 pour rassembler les vétérans décorés de la Grande Guerre

- Dirigée dès 1931 par François de La Rocque, qui l’élargit

- Nationalisme, corporatisme, anti-communisme et catholicisme social comme piliers idéologiques

- Organisation paramilitaire avec une forte activité politique et de rue

- Dissoute en 1936, remplacée par le Parti Social Français

- Objet de débats sur sa nature fasciste, position majoritaire : conservatisme autoritaire

- Précurseur des mouvements conservateurs français d’après-guerre

Comprendre la Croix de Feu française : Un voyage au cœur d’une ligue controversée

Alors, qu’est-ce que la Croix de Feu française ? C’est un mouvement politique nationaliste et para-militaire français des années 1927 à 1936, fondé par Maurice d’Hartoy, mais surtout popularisé et transformé par le Lieutenant-colonel François de La Rocque. Initialement réservé aux vétérans décorés de la Grande Guerre, le groupe a rapidement évolué en un véritable mouvement de masse aux contours idéologiques proches du fascisme, mais avec des spécificités françaises bien marquées. Voilà un point de départ pour comprendre ce phénomène complexe qui fascine encore historiens et passionnés d’histoire politique.

Les origines de la Croix de Feu : De la guerre à l’engagement politique

Tout commence en 1927 avec Maurice d’Hartoy, un ancien combattant d’extrême droite.

La Croix de Feu naît comme une association d’élite : seuls les soldats décorés de la Croix de Guerre pouvaient rejoindre le cercle, un club très fermé aux allures de confrérie patriotique. En effet, la volonté initiale était d’exalter « l’esprit guerrier » de ces héros de la Première Guerre mondiale.

À ses débuts, la ligue compte environ 500 membres et peine à s’imposer sur la scène politique où la République connaît des secousses majeures. Son financement, assuré notamment par le parfumeur riche François Coty, et son siège prestigieux dans les locaux du journal Le Figaro lui donnent un certain lustre, mais la structure reste limitée.

François de La Rocque : Un chef charismatique pour un nouveau souffle

Le tournant décisif intervient en 1930-1931 avec l’arrivée de François de La Rocque.

Sous sa direction, la ligue s’ouvre d’abord à tous les vétérans, puis bientôt à tous ceux partageant ses valeurs nationalistes. Cette ouverture provoque une explosion des effectifs : on passe de quelques centaines à plus de 100 000 membres en 1933, puis environ 15 000 membres réputés en 1936 selon des sources contemporaines, sans compter une base militante bien plus large avec ses différentes sections.

La Rocque opère aussi un changement dans l’idéologie et la stratégie. Il adopte un discours nationaliste, anti-parlementaire, socialement conservateur, mais rejette toute violence insurrectionnelle. Les uniformes noirs, les marches, les drapeaux et les fanfares créent une atmosphère militaire, mais le chef évite l’illégalité. Par exemple, lors des émeutes du 6 février 1934, il refuse l’assaut sur l’Assemblée nationale, ce qui lui vaudra critiques et méfiance du côté des fascistes les plus radicaux.

La Croix de Feu, une ligue paramilitaire sous haute surveillance

En effet, la Croix de Feu ne se contente pas d’être une simple association vétérane. Elle déploie un système para-militaire impressionnant, les « Volontaires Nationaux », pouvant mobiliser plusieurs milliers d’hommes prêts à descendre dans la rue. Ce côté très « prêt au combat » nourrit la peur à gauche, qui voit dans la ligue un possible embryon de coup d’État fasciste.

Le risque est d’autant plus grand que la Croix de Feu prêche un rejet virulent des socialistes, communistes, et de la « corruption » des partis parlementaires. Mais elle se distingue aussi des ligues extrêmes par un certain conservatisme, à la fois social et religieuse, avec une forte influence catholique. La RCatholique joue un rôle majeur puisque, depuis 1926, les catholiques sont coupés de l’Action Française, autre grande droite, contestant son influence. De nombreux catholiques conservateurs, comme le jeune François Mitterrand, transitent ainsi dans les rangs de la Croix de Feu.

Une idéologie complexe : Nationalisme, corporatisme et ambiguïtés

Elle adopte un cocktail idéologique typiquement inter-entre-deux-guerres : un nationalisme exacerbé, une opposition farouche au communisme et au socialisme, ainsi qu’un corporatisme social prônant l’alliance des patrons et des ouvriers. La Croix de Feu est aussi marquée par l’antiparlementarisme et un fort mépris pour « les politiques professionnels », considérés comme responsables de la décadence de la République.

Curieux paradoxe, le mouvement ne dévoile jamais ouvertement son antisémitisme, bien que cette veine existe, notamment dans ses activités coloniales, où il diffuse une propagande hostile aux Juifs dans des villes comme Constantine ou Oran. Cette nuance morale rend la ligue encore plus difficile à classifier simplement comme un mouvement fasciste.

Au fil des années, la proportion des anciens combattants diminue, et la Croix de Feu devient un mouvement de droite large, pas exclusivement militaire ni strictement fasciste à la manière italienne ou allemande.

Colonies et propagande : L’implantation en Algérie

La Croix de Feu ne reste pas confinée à la métropole. En Algérie, elle mène une propagande virulente. Le mouvement y tente une alliance tactique avec les musulmans locaux pour mieux combattre la gauche et les groupes socialistes. Cependant, cette stratégie s’adapte aux réalités coloniales complexes : dans certaines régions, la ligue agit en coalition avec des groupes anti-juifs et xénophobes, notamment à Oran.

Ce double jeu révèle la nature pragmatique du mouvement : séduire un électorat divers, canaliser la frustration et opposer communautés pour renforcer son influence politique et sociale.

L’épilogue : Dissolution et renouveau via le Parti Social Français (PSF)

La montée du Front populaire à gauche en 1936 change la donne. Soucieux d’enrayer la montée des ligues paramilitaires, le gouvernement instaure l’interdiction de ces groupes et dissout la Croix de Feu le 10 janvier 1936.

Mais François de La Rocque ne reste pas inactif : il fonde rapidement le Parti social français (PSF), qui devient la première grande formation conservatrice de masse avec un demi-million de membres estimés à la veille de la Seconde Guerre mondiale.

Le PSF suit la même ligne nationaliste, corporatiste, et sociale, avec l’objectif affiché de réformer la République. Son slogan, « Travail, Famille, Patrie », sera tristement repris par le régime de Vichy. Mais La Rocque et son parti ne soutiendront jamais pleinement Vichy, refusant son caractère antisémite et collaborationniste.

Croix de Feu : Fascisme français ou conservatisme autoritaire ?

La grande question qui fait débat chez les historiens : la Croix de Feu était-elle un mouvement fasciste ?

Certains, comme Robert Soucy ou William Irvine, penchent vers un fascisme à la française, caractérisé par paramilitarisme et nationalisme extrême. D’autres, tels René Rémond ou Pierre Milza, la voient plutôt comme un groupe conservateur, ultranationaliste, mais pas révolutionnaire ni ouvertement totalitaire.

Cette ambiguïté provient surtout du fait que la Croix de Feu ne recherche pas la destruction totale des institutions républicaines, mais plutôt leur réforme autoritaire. La discipline stricte au sein du mouvement, un vrai culte de l’obéissance, rappelle pourtant certains traits fascistes. Mais La Rocque, refusant la violence excessive et la casse, distancie sa ligue des ligues fascistes étrangères plus radicales.

Une influence durable malgré sa courte vie

Malgré sa dissolution, la Croix de Feu marque profondément la droite française. Le PSF initie une cristallisation conservatrice qui influencera la politique française d’après-guerre, notamment via la Démocratie chrétienne et le gaullisme.

Elle met également en lumière la complexité du nationalisme français entre deux guerres : un mélange d’élitisme militaire, d’autoritarisme prudent, et de revendications sociales populaires.

Conclusion : La Croix de Feu, un miroir politique aux multiples reflets

Finalement, la Croix de Feu incarne un phénomène politique qui mêle fièrement l’armée et la nation, tout en flirtant avec les idées fascistes sans en être un modèle parfait. Elle illustre l’interdépendance incertaine entre conservatisme, nationalisme et extrémismes dans un contexte dur de crise économique, d’instabilité politique, et de peurs sociales.

Sauriez-vous deviner aujourd’hui quelle place la Croix de Feu occuperait dans un paysage politique aussi fragmenté que le nôtre ? Ce serait un sujet passionnant à débattre autour d’un café… un café sans délai, évidemment.

Pour aller plus loin

- Political Belief in France, 1927-1945: Gender, Empire, and Fascism in the Croix de Feu and Parti Social Francais, Caroline Campbell (2015)

- Fascism in France and the Strange Case of the Croix de Feu, William D. Irvine, Journal of Modern History, 1991

- Les Croix-de-feu à l’âge des fascismes. Travail, famille, patrie, Albert Kéchichian (2006)

- Le colonel de La Rocque (1885-1946) ou les pièges du nationalisme chrétien, Jacques Nobécourt (1996)

Qu’est-ce que la Croix de Feu ?

La Croix de Feu était une ligue nationaliste française d’après-guerre, créée en 1927. Elle rassemblait des anciens combattants décorés. François de La Rocque en fut le leader principal à partir de 1930.

Quelle était l’idéologie de la Croix de Feu ?

Elle prônait le nationalisme français, le corporatisme social et une position politique allant de droite à l’extrême droite. Le mouvement soutenait aussi le catholicisme et un effort militaire face à la menace allemande.

Quel rôle a joué la Croix de Feu en politique dans les années 1930 ?

La Croix de Feu organisait des manifestations contre les gouvernements de gauche et participait à des actions paramilitaires. Elle a contribué à alimenter l’antisémitisme, surtout dans les colonies comme l’Algérie.

Pourquoi la Croix de Feu a-t-elle été dissoute en 1936 ?

Le gouvernement du Front populaire a dissous toutes les ligues paramilitaires en 1936, y compris la Croix de Feu, jugée trop dangereuse et proche des extrêmes comme le fascisme italien et le nazisme allemand.

Que s’est-il passé après la dissolution de la Croix de Feu ?

François de La Rocque a fondé le Parti social français (PSF) pour remplacer la ligue. Ce parti est devenu le premier grand parti conservateur français de masse avant la Seconde Guerre mondiale.