Qu’est-ce que la bellicosité ?

La bellicosité désigne une disposition marquée par l’agressivité et la propension à entrer en conflit ou en guerre. Ce terme qualifie un comportement combatif ou une attitude belliqueuse chez une personne, un groupe ou même un État.

Définition détaillée

La bellicosité exprime un caractère belliqueux, une tendance à l’agressivité et au combat. Elle renvoie à une propension à déclencher ou participer à des hostilités, que ce soit au niveau individuel, social ou politique.

- Disposition à la combativité et à l’agressivité.

- Comportement ou manière d’être prêt à se battre ou à déclencher une guerre.

- Caractère belliqueux et agressif.

Usage et fréquence

Ce terme est assez rare dans la langue courante. Historiquement, il apparaît parfois dans des contextes politiques ou militaires pour décrire une attitude agressive persistante.

- Fréquence d’apparition dans la presse, comme dans Le Monde depuis 1945.

- Usage dans des contextes tels que les relations internationales, par exemple : « Israël est en rapport de bellicosité avec l’Iran ».

- Emploi dans des analyses historiques ou géopolitiques.

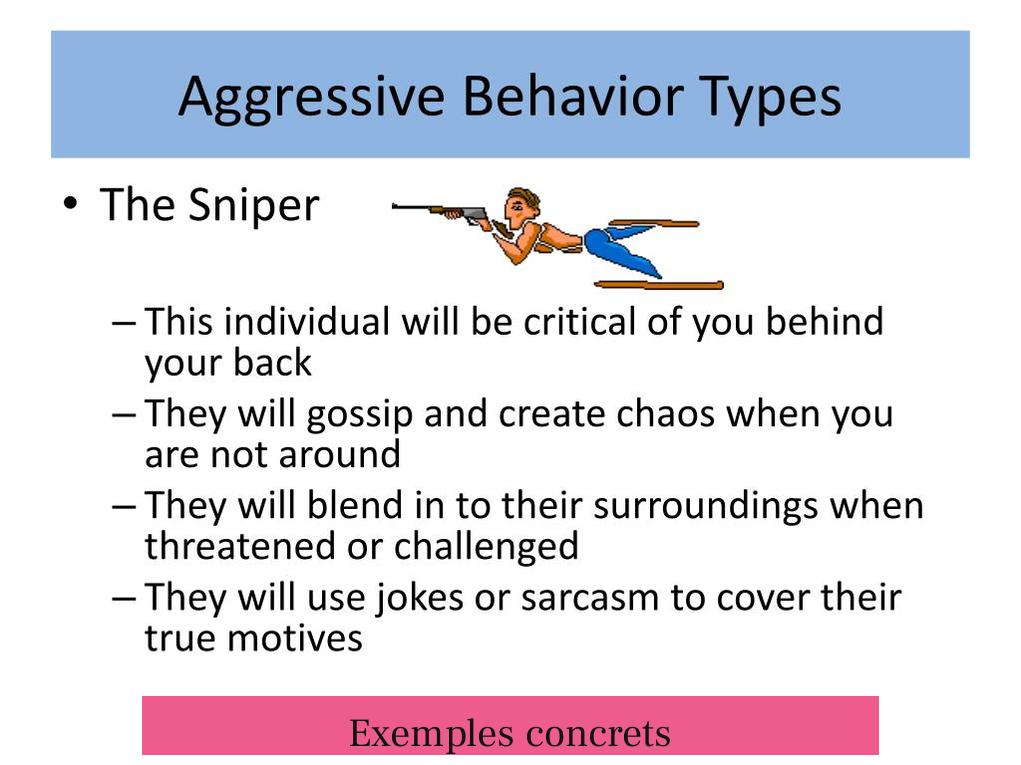

Exemples concrets

Quelques phrases illustrent l’usage courant du mot en anglais :

- Few people would talk to him about his frightening bellicosity.

- Lawmakers openly bemoan the governor’s bellicosity.

- The administration has not toned down the level of its bellicosity.

- They were naive, simplistic, and blinded by their own bellicosity.

Origine et formation du mot

Le terme « bellicosité » dérive de l’adjectif « belliqueux » auquel s’ajoute le suffixe « -ité ». Cette formation permet de transformer la qualité belliqueuse en un nom abstrait désignant une tendance générale.

Concepts liés et synonymes

Plusieurs notions s’approchent de la bellicosité :

- Agressivité

- Combativité

- Caractère belliqueux

- Belligerence

Lexique et expressions associés

Dans le champ sémantique de la bellicosité, on retrouve de nombreux termes liés à la guerre et à l’agression :

- combat armé, bataille, insurrection, échange de coups

- idiomes tels que « pick on someone your own size » ou « tilt at windmills »

- actions policières, affrontements corporels (punch out, tussle)

Aspects psychologiques et philosophiques

Selon le psychanalyste Alberto Eiguer, la bellicosité et l’apaisement représentent deux niveaux essentiels à l’organisation des relations entre paix et guerre, l’un latent et l’autre manifeste.

Prononciation

En français, « bellicosité » se prononce [bɛlikɔsite].

Traductions en plusieurs langues

| Langue | Traduction |

|---|---|

| Anglais | bellicosity, militancy |

| Espagnol | belicosidad |

| Allemand | Kriegslust |

| Chinois | 黩武 (dúwǔ) |

| Galicien | belicosidade |

| Italien | bellicosità |

Points essentiels

- Bellicosité : inclination à l’agression et au combat.

- Terme rare, employé dans des contextes historiques, politiques et sociaux.

- Synonymes : agressivité, combativité, caractère belliqueux.

- Issues psychologiques : lien avec l’équilibre entre guerre et paix.

- Origine : dérivé de « belliqueux » avec le suffixe « -ité ».

Qu’est-ce que la bellicosité ? Une plongée au cœur de l’agressivité humaine

La bellicosité est cette tendance ou disposition à adopter un comportement agressif, voire à provoquer ou s’engager dans un conflit ou une guerre. En deux mots : c’est l’envie ou l’attitude de se battre, de défendre ses idées avec des poings, des mots, voire des armes. Cette notion, bien que peu courante dans le langage de tous les jours, porte en elle un mélange fascinant entre psychologie, histoire et linguistique.

Imaginez une personne que personne n’ose affronter, dont la simple présence évoque un état d’alerte chez les autres. Cette personne dégage une bellicosité quasi palpable. Des législateurs peuvent critiquer ouvertement la bellicosité d’un gouverneur, pointant ainsi son penchant pour des décisions dures voire belliqueuses.

Une définition claire pour un mot peu fréquent

Dans sa définition la plus simple, la bellicosité désigne le caractère belliqueux. Ce terme est dérivé de l’adjectif « belliqueux » auquel on ajoute le suffixe -ité pour marquer la qualité ou l’état. Le Larousse ou des dictionnaires similaires la décrivent comme une agressivité ou une propension à engager des combats ou des guerres. Parfois, la bellicosité est observable même en temps de paix, reflétant une hostilité latente ou manifeste.

Cette disposition peut être vue comme une forme d’aptitude naturelle ou sociale, plus ou moins marquée selon les individus, contextes ou périodes historiques. Alberto Eiguer, psychanalyste, souligne dans son ouvrage Le tiers: Psychanalyse de l’intersubjectivité que la bellicosité et son opposé, l’apaisement dans la guerre, coexistent à deux niveaux différents : manifeste et latent. Une façon de dire que parfois, derrière une façade calme, la bellicosité sommeille.

Quand et où entendre parler de bellicosité ?

Le mot n’est pas banal. Son usage remonte à 1800 et reste plutôt rare, notamment dans la langue française courante. Pourtant, dans les médias ou les débats politiques, on peut le croiser. Par exemple, dans des articles relatant des tensions internationales, il est parfois question de la « bellicosité » d’un État envers un autre, comme on l’a observé dans les relations tendues entre l’Iran et Israël, ou encore dans certains discours autour des conflits armés modernes.

Et pour les anglophones, « bellicosity » signifie la même chose : une envie ou un comportement d’agression. Dans d’autres langues européennes comme l’espagnol, l’italien ou l’allemand, on retrouve des équivalents proches, témoignant de la portée universelle du concept.

Un brin d’histoire et de culture : la bellicosité à travers les âges

Le mot et l’idée sous-jacente ont traversé les siècles. La fréquence d’apparition du terme dans la presse, notamment dans « Le Monde » depuis 1945, dessine une histoire qui reflète aussi nos temps troubles. Après la Seconde Guerre mondiale, on aurait pu espérer une disparition totale de la bellicosité, mais pas du tout. Comme le remarque Marc Chevrier, l’esprit d’abstraction médiatique n’a pas fait disparaître la « bellicosité atavique » des peuples. En clair : cette tendance agressive est profondément ancrée dans notre humanité.

Dans la vie quotidienne, cette notion s’étend au-delà des guerres. Une rivalité sportive, un débat politique ou même une simple dispute de voisinage peuvent comporter une dose de bellicosité. D’où l’importance de la reconnaître — pour mieux l’apprivoiser, ou éviter qu’elle ne dégénère!

Quelques expressions et termes liés à la bellicosité

Allez, un peu de vocabulaire pour enrichir votre arsenal lexical :

- « Tussle » : un combat, une bagarre.

- « Punch out » : sortir un coup ou déclencher une bagarre.

- « Toe the line » : tenir sa position, mais aussi (par extension) accepter un défi.

- Idiomatique « pick on someone your own size » : ne critique que ceux qui sont à ta hauteur, une façon de gérer la bellicosité.

- « Tilt at windmills » : combattre des ennemis imaginaires, souvent une forme malavisée de bellicosité.

En français, on retrouve aussi la nuance entre agressivité ou combat et plus pacifique « apaisement », deux faces d’une même médaille émotionnelle et sociale.

La bellicosité aujourd’hui : un état d’esprit à double tranchant

Dans notre monde interconnecté, la bellicosité est une notion qui interroge : est-elle parfois nécessaire pour se défendre et maintenir sa souveraineté ? Ou n’est-elle qu’une manifestation archaïque qui entraîne plus de conflits qu’elle n’en résout ? Alors que certains dirigeants « n’ont pas réduit leur niveau de bellicosité » face à des enjeux internationaux, d’autres tentent justement d’apaiser les tensions.

Et vous, avez-vous déjà rencontré quelqu’un avec une bellicosité saisissante ? Comment avez-vous géré la situation ? Parfois, reconnaître cette instabilité est la première étape pour rester maître de ses émotions et éviter que les disputes ne tournent à la guerre ouverte.

En résumé : bellicosité, un mot rare mais puissant

La bellicosité désigne cette attitude combative, cette envie ou capacité à prendre les armes — physiques ou verbales — pour s’opposer à autrui. Ce terme, au-delà de son étymologie et usage assez rare, décrit un trait humain profondément ancré. Il s’étend des guerres mondiales aux petites altercations quotidiennes. Comprendre la bellicosité, c’est aussi comprendre une part sombre en nous et dans nos sociétés, et envisager comment l’apprivoiser.

Alors, à la prochaine tension, pensez à ce mot. Peut-être qu’en te reconnaissant un brin de cette fameuse bellicosité, vous prendrez une grande respiration avant d’en découdre !

Qu’est-ce que la bellicosité ?

La bellicosité est une tendance à l’agressivité et à la combativité. Elle désigne une disposition à chercher ou provoquer des conflits, voire des guerres.

Comment la bellicosité se manifeste-t-elle ?

Elle apparaît par un comportement agressif ou combatif. Par exemple, une personne ou une administration peut montrer une forte volonté de confrontation ou d’affrontement.

Quel est l’origine du mot bellicosité ?

Le mot vient de “belliqueux” avec le suffixe “-ité”. Il décrit un caractère agressif ou guerrier, souvent utilisé dans un contexte rare mais précis.

La bellicosité est-elle toujours évidente ?

Non. Selon Alberto Eiguer, elle peut exister latentement, c’est-à-dire cachée et préparant un conflit même en temps de paix.

Quels sont des synonymes proches de bellicosité ?

Combativité, agressivité, caractère belliqueux sont des termes proches décrivant la même propension à la lutte ou au conflit.