Pourquoi Okinawa est-elle controversée ?

Okinawa est controversée en raison de son importance stratégique, de la présence militaire américaine, de son histoire complexe et des tensions politiques et sociales qu’elle engendre. Cette controverse découle notamment d’un héritage historique douloureux, d’un imbroglio géopolitique et d’une opposition locale persistante.

1. L’importance stratégique et géopolitique d’Okinawa

Okinawa est située dans une position clé, proche de Taïwan et faisant partie de la « Première chaîne d’îles » qui bloque l’accès de l’armée chinoise à l’océan Pacifique. Les bases américaines et japonaises présentes sur l’île jouent un rôle essentiel pour diverses opérations militaires, défensives comme offensives.

- La proximité avec Taïwan (quelques centaines de kilomètres) place Okinawa en première ligne en cas de conflit sino-taïwanais.

- Ces bases sont des cibles potentielles de l’Armée populaire de libération chinoise (APL) en cas d’attaque sur Taïwan.

- La capacité de la Chine à isoler et dominer le Japon dépendra en partie du contrôle de cette région.

2. La présence militaire américaine à Okinawa

Malgré sa taille réduite (moins de 1 % du territoire japonais), Okinawa accueille 70 % des installations militaires américaines au Japon. Ce déséquilibre génère de fortes tensions auprès des habitants.

- De nombreux accidents d’avions militaires ont eu lieu, aggravant le sentiment de discrimination.

- La construction controversée d’une nouvelle base à Henoko a été imposée malgré un référendum local en 2019 où 72 % des habitants ont voté contre.

- Cette base coûte plus de 8,5 milliards de dollars, sur un fond de critiques sur sa sécurité (sismicité, fond marin instable).

Opposition locale forte

Les habitants d’Okinawa manifestent régulièrement pour contester la présence militaire. L’élection de Takeshi Onaga, opposant à la base de Henoko, marque un tournant.

La promesse non tenue du retour complet de la base Futenma depuis 1996 entretient la frustration. Le gouverneur Denny Tamaki dénonce les décisions de Tokyo comme discriminatoires. Cette situation alimente un sentiment général de méfiance envers le gouvernement central japonais.

3. Dimensions historiques et discrimination

Okinawa, anciennement Royaume Ryukyu, jouissait d’une souveraineté indépendante et d’une culture distincte aux influences chinoises. Son annexion par le Japon en 1879 a marqué la fin de cette indépendance.

Après la Seconde Guerre mondiale, le contrôle américain a été maintenu jusqu’en 1972, sans consultation des habitants. Depuis, Okinawa est sous pleine souveraineté japonaise, mais avec une occupation militaire américaine massive.

- Les Ryukyuens sont reconnus comme peuple autochtone distinct par l’UNESCO et plusieurs organismes des droits humains.

- Leurs revendications sur la discrimination culturelle et politique sont régulièrement ignorées par Tokyo.

- Des incidents liés à des comportements inappropriés de militaires américains ont nourri la méfiance.

4. Problèmes politiques et sociaux

Le désaccord entre Okinawa et le gouvernement japonais reflète une méfiance profonde. Beaucoup ressentent un traitement discriminatoire lié à l’imposition des bases et l’inaction face aux nuisances.

- Le gouvernement central continue de financer Okinawa, mais les ressentiments persistent.

- Des préoccupations environnementales, telles que la construction sur des failles sismiques, exacerbent la contestation.

- La population est divisée : certains acceptent les bases pour les emplois ou la stabilité, d’autres s’y opposent fermement.

Impact social

Les jeunes Okinawa préfèrent souvent ignorer ces débats pour se concentrer sur la vie quotidienne tandis que certains militants, parfois soutenus de l’étranger, encouragent l’indépendance. Cela crée des tensions internes supplémentaires.

5. Implications régionales et avenir

Okinawa est un point névralgique pour la défense régionale, notamment dans le cadre de l’alliance Japon-USA face aux défis stratégiques de la Chine, la Russie et la Corée du Nord.

- La stabilité de la région dépendra en partie de la gestion de ces bases.

- La complexité politique internationale laisse Okinawa dans une position précaire, entre intérêts japonais, américains et menace chinoise.

- Le futur reste incertain : peu de progrès ont été faits pour résoudre cette « problématique Okinawa ». Les habitants restent pris entre des puissances mondiales.

Points clés à retenir

- Okinawa est stratégique pour la sécurité régionale, élément clé des tensions sino-japonaises.

- La forte présence militaire américaine crée une contestation locale historique, malgré les compensations financières.

- L’histoire unique d’Okinawa, avec son héritage Ryukyu indépendant, alimente un sentiment d’injustice.

- La méfiance envers Tokyo et la division sociale complexifient le dialogue politique.

- La situation reste fragile et sujette à diverses pressions géopolitiques, laissant Okinawa « en suspens ».

Pourquoi Okinawa est-elle controversée ? Plongée au cœur d’une île complexe

Okinawa est controversée principalement à cause de la concentration massive des bases militaires américaines sur son territoire, ce qui génère tensions historiques, sociales, environnementales et politiques profondes entre les Okinawans, le gouvernement japonais et les États-Unis. Mais bien sûr, comprenons pourquoi une toute petite île devenue un point névralgique géopolitique passionne et provoque tant de débats.

Imaginez une île qui ne représente que 0,6 % de la superficie totale du Japon, hébergeant pourtant 75 % des forces américaines stationnées dans le pays. Oui, Okinawa, ce joyau subtropical, est bien plus qu’un coin de paradis. Derrière ses plages idylliques se cache une histoire lourde et une réalité politique et sociale complexe.

Okinawa : un passé royal et une annexion douloureuse

Autrefois, Okinawa était le cœur du royaume indépendant des Ryukyu, avec la capitale à Shuri. Ce royaume tirait ses racines d’une relation tributaire mais souveraine avec la Chine. Jusqu’au XVIIe siècle, Ryukyu jouissait d’une certaine autonomie, dirigée par des influences chinoises, marquant une identité culturelle propre et distincte du Japon.

Mais l’histoire prend un tournant brutal en 1609, lorsque le domaine japonais de Satsuma envahit les îles Ryukyu. Ce dernier impose des contraintes économiques, notamment via la production de sucre, plongeant les habitants dans ce que l’on a appelé le « Sato Jigoku » ou « l’enfer du sucre ». Ce n’est que plus tard, en 1879, que le royaume est annexé de force par le Japon, brisant la souveraineté culturelle et politique de Ryukyu, devenue officiellement la préfecture d’Okinawa.

La Seconde Guerre mondiale : l’épreuve du feu

Le XXe siècle esquisse un nouveau chapitre sombre. La bataille d’Okinawa en 1945 fut l’un des conflits terrestres les plus sanglants de la guerre, causant la mort de plus d’un quart de la population civile. À l’issue de la victoire américaine, Okinawa tombe sous occupation militaire des États-Unis, un contrôle qui dure jusqu’en 1972, même si les autres territoires occupés sont retournés plus tôt au Japon.

Cette occupation prolonge la complexité : Okinawa reste sous influence américaine malgré son retour officiel sous administration japonaise. Et la présence militaire américaine continue de s’ancrer, provoquant un ressentiment profond de la population locale.

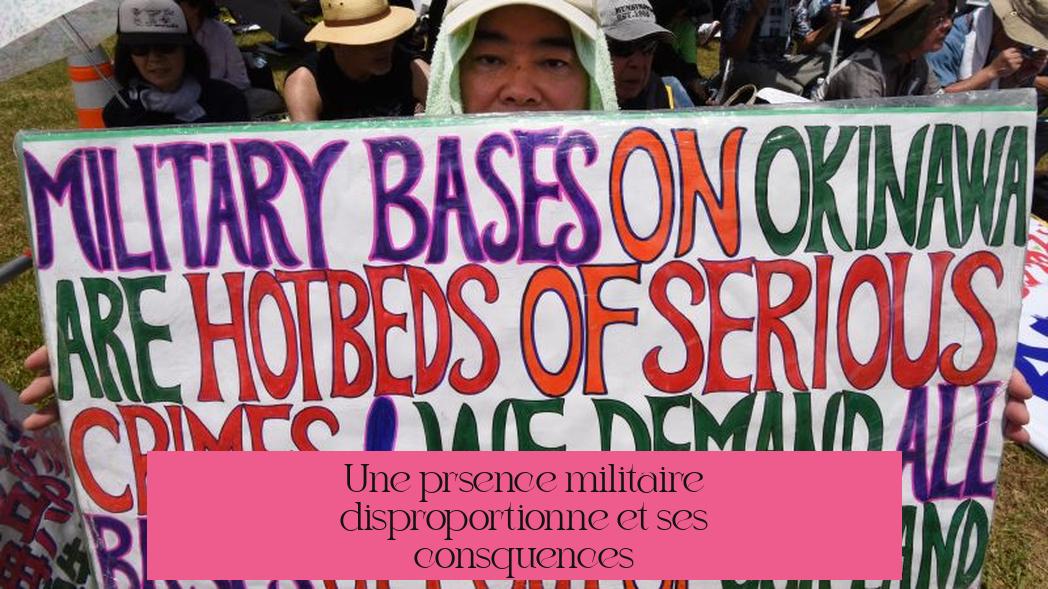

Une présence militaire disproportionnée et ses conséquences

Avec 25 000 soldats américains stationnés dans cette région, Okinawa supporte un poids militaire colossal. Le territoire, peu étendu, consacre environ 18 % de son sol à l’installation de bases militaires américaines. Pourtant, la majorité des habitants dénonce cette situation, qui engendre un taux de chômage élevé et freine les investissements extérieurs. Malgré des protestations incessantes et massives, le problème reste entier.

Ces bases ne sont pas que des simples casernes. Elles affectent tous les aspects de la société okinawaise. On pense aux nuisances sonores incessantes, avec des avions militaires survolant à basse altitude les villes. Par exemple, le Kadena Air Base, l’une des plus grandes bases américaines à l’étranger, est particulièrement controversé suite à des accidents tragiques, comme celui en 1959 lorsqu’un avion de chasse s’est écrasé sur une école, causant 17 morts et des centaines de blessés.

Des incidents tragiques amplifient la colère populaire

La contagion de la contestation a démarré dans les années 50, notamment après la série d’agressions commises par des soldats américains, marquant les esprits et réveillant la résistance. Le viol et le meurtre d’une fillette de 6 ans aux abords de la base de Kadena en 1955 provoquent la première grande manifestation citoyenne.

Le climat s’envenime quand, en 1995, trois militaires américains sont impliqués dans le viol d’une enfant de 12 ans, déclenchant l’une des plus vastes mobilisations civiques de toute l’histoire récente d’Okinawa avec près de 80 000 manifestants. Ce drame résonne internationalement, exposant les tensions entre la population et la présence militaire étrangère.

Un autre cas tragique fait encore sombre : en 2016, Rina Shimabukuro, une jeune femme de 20 ans, est assassinée et violée par un ancien Marine américain. Suite à cette horreur, 65 000 personnes descendent dans la rue en protestation, un chiffre impressionnant qui illustre la détermination persistante des habitants à dénoncer la situation.

Les protestations : un combat qui ne faiblit pas

Il ne s’agit pas uniquement d’un mouvement ponctuel. Les Okinawans ont organisé une foule de manifestations au fil des années, culminant parfois dans des émeutes comme le célèbre Koza Riot de 1970, où une altercation banale a dégénéré en affrontements violents entre 3 000 citoyens et la police militaire américaine.

Encore aujourd’hui, la construction de nouvelles infrastructures militaires suscite l’opposition. La polémique autour du déplacement de la base aérienne Futenma à Henoko fait rage depuis des décennies. En 2019, un référendum montre un rejet massif (72 %) des habitants quant à la construction de cette nouvelle base. Pourtant, Tokyo maintient sa décision, attisant la frustration envers la capitale et alimentant un sentiment de discrimination structurelle.

Un dilemme économique et environnemental

Il serait naïf de penser que la situation est uniquement négative pour les habitants : le gouvernement central leur verse chaque année entre 1 et 3 milliards de dollars en aides directes, en quelque sorte une compensation pour héberger la présence américaine. Mais ces fonds restent insuffisants aux yeux de nombreux Okinawans qui subissent bruit, accidents, pollution et perte de terres agricoles.

Les enjeux environnementaux, notamment dans la baie de Henoko, pèsent également lourd. La construction prévue menace des écosystèmes fragiles, notamment des coraux et des dugongs, ce qui mobilise aussi bien des militants écologistes locaux qu’internationaux.

Contexte géopolitique : une épée de Damoclès chinoise et américaine

Pourquoi les États-Unis tiennent-ils autant à conserver leur présence ? Tout simplement pour la position stratégique d’Okinawa. L’archipel est situé à proximité directe de Taiwan et de la première chaîne d’îles qui empêche la marine chinoise d’accéder librement au Pacifique. Une base militaire ici est un atout majeur pour la surveillance, l’intelligence et la projection de forces américaines et japonaises.

Ce n’est cependant pas qu’un bouclier, c’est aussi une cible. Une attaque chinoise visant à isoler Taiwan viserait en priorité les bases américaines à Okinawa, ce qui rend la région ultra sensible, piégée entre deux géants qui se disputent la suprématie régionale.

Une identité culturelle et politique revendiquée

Peut-être moins visible, mais non moins importante, est la question identitaire. Les habitants d’Okinawa se distinguent des Japonais du continent. Reconnu comme peuple indigène par l’UNESCO et plusieurs instances internationales, le peuple Ryukyu revendique une histoire, une langue et une culture uniques, longtemps étouffées au profit d’une assimilation forcée.

Le rejet de la présence américaine n’est pas uniquement dû aux nuisances, mais aussi à ce qu’elle symbolise : une domination étrangère qui rappelle les épisodes de souffrance passés, la perte de souveraineté, et une lutte identité souvent ignorée par Tokyo.

Gouvernance et méfiance envers le gouvernement central

Une autre dimension majeure est la méfiance persistante vis-à-vis du gouvernement japonais. On ressent une différence claire entre les aspirations locales et les décisions prises à Tokyo. Cela crée une fracture politique.

Certaines politiques nationales semblent favoriser Okinawa comme zone tampon militaire, sans suffisamment écouter les inquiétudes et besoins de la population locale. La justice japonaise a par exemple rejeté des recours d’Okinawa contre des décisions gouvernementales pro-bases, alimentant la frustration.

Alors, pourquoi Okinawa reste-t-elle au cœur de la controverse ?

La réponse tient à une combinaison unique de facteurs : histoire douloureuse, statut d’îles-étapes d’importance stratégique, lourde concentration militaire, incidents tragiques impliquant des soldats américains, rivalités géopolitiques régionales, et contestations identitaires profondes.

La lutte d’Okinawa est loin d’être une simple querelle locale. Elle incarne la résistance d’un peuple unique face à des enjeux internationaux bien plus grands. Chaque manifestant à Naha, chaque pétition ou élection rend visible cette complexité. Et malgré les pressions, la voix d’Okinawa reste forte et déterminée.

Et demain, quel avenir pour Okinawa ?

Le futur de l’île est incertain. La géopolitique ne facilitera pas les choses mais il reste à espérer que le dialogue entre les parties prenne enfin en compte les intérêts multiples mais souvent conflictuels en jeu. Peut-on imaginer un Japon, un Okinawa et un Japon-US en harmonie ? Une chose est sûre : la petite île continue de nous enseigner qu’en géopolitique comme en politique, rien n’est jamais simple.

Alors, si vous regardez une carte, puis les manifestations, les décisions politiques et les drames historiques d’Okinawa, vous comprendrez pourquoi cette île est bien plus qu’une destination touristique. Elle est un microcosme du 21e siècle : un terrain de lutte entre pouvoir, culture, identité et paix.

Pourquoi la présence militaire américaine à Okinawa suscite-t-elle autant de protestations ?

La majeure partie des forces américaines au Japon est basée à Okinawa, malgré la petite taille de l’île. Les habitants critiquent l’impact social et économique ainsi que les risques liés aux bases.

Quels incidents ont déclenché les manifestations majeures à Okinawa ?

Des crimes graves, comme le viol d’une fille de 6 ans en 1955 et celui d’une adolescente en 1995, ont provoqué d’importantes mobilisations citoyennes contre la présence militaire américaine.

Comment l’histoire d’Okinawa contribue-t-elle à la controverse actuelle ?

Okinawa était un royaume indépendant avant d’être annexé par le Japon. Son histoire de domination étrangère nourrit le ressentiment contre le contrôle militaire américain continu.

Quel rôle joue la base aérienne de Kadena dans les tensions ?

Kadena est une base militaire majeure entourée de zones résidentielles. Le bruit des avions et un accident mortel ont aggravé les tensions entre les résidents et l’armée américaine.

Pourquoi le déplacement de certaines bases militaires est-il un sujet conflictuel ?

La décision de déplacer la base de Futenma a rencontré une forte opposition locale, car les Okinawans refusent que les nouvelles installations soient construites sur d’autres parties de leur territoire.

Quelles sont les conséquences sociales des nombreuses bases américaines à Okinawa ?

Les bases causent des problèmes sociaux, notamment un taux de chômage élevé et des accidents ou crimes impliquant du personnel militaire, renforçant le mécontentement des résidents.