Quelle est la définition d’un prêtre laïque ?

Dans l’Église catholique, la notion de « prêtre laïque » est en réalité une contradiction : un prêtre ne peut pas être laïque, car il appartient au clergé. Un prêtre a reçu l’ordination sacerdotale, alors qu’un laïc est un fidèle, baptisé, mais non ordonné.

1. Comprendre les termes « prêtre » et « laïc »

1.1. Prêtre

Le prêtre est un membre du clergé catholique, orthodoxe ou anglican. Il a reçu le sacrement de l’Ordre lors d’une cérémonie d’ordination. Il est chargé des ministères spirituels, comme célébrer la messe, administrer les sacrements, et guider la communauté.

1.2. Laïc

Le laïc désigne un fidèle chrétien qui ne fait pas partie du clergé. Il n’a pas reçu l’ordination sacramentelle. Il vit sa foi au quotidien et participe à la mission de l’Église sans exercer les fonctions sacerdotales.

- Les laïcs font partie du « peuple de Dieu ».

- I ls ont un rôle actif dans la vie paroissiale et missionnaire.

- Ils vivent leur foi dans leur famille, leur travail, et la société.

2. Pourquoi le « prêtre laïque » est un terme inexact

Le terme « prêtre laïque » est souvent utilisé à tort. Un prêtre, par définition, ne peut être laïc. La condition de prêtre implique une ordination formelle. Un laïc est non ordonné et donc ne peut pas être prêtre.

Il arrive que certains clercs retournent à l’état laïque, par décision de l’Église ou à leur demande. On parle alors de « réduction à l’état laïque » : ils ne sont plus prêtres actifs. Mais ils ont été ordonnés auparavant.

3. Relations entre prêtres et laïcs dans l’Église

3.1. Division des rôles traditionnels

Historiquement, on considérait que les prêtres se consacraient aux affaires spirituelles, tandis que les laïcs géraient les affaires temporelles. Ce partage n’était pas absolu et tend à disparaître.

3.2. Collaboration et complémentarité

La correspondance entre clercs et laïcs vise une collaboration étroite :

- Le prêtre soutient la vie spirituelle des laïcs par la prière et l’enseignement.

- Les laïcs témoignent de la foi dans la société.

- Les laïcs participent activement à la liturgie et aux activités paroissiales.

3.3. Évolution contemporaine

Le concile Vatican II (1962-1965) a reconnu la mission spécifique des laïcs. Ils participent à la sanctification du monde et à l’évangélisation.

Jean-Paul II les a considérés comme acteurs importants de la nouvelle évangélisation.

Le pape François affirme la nécessité que les prêtres servent les laïcs, en évitant un « cléricalisme » exclusif.

4. Termes proches à distinguer

4.1. Laïcité

La laïcité est un principe politique séparant la religion et l’État.

- L’État ne favorise aucune religion.

- Les citoyens sont libres de croire ou non.

4.2. Laïcisme

Le laïcisme est une doctrine prônant la réduction de l’influence religieuse dans la vie publique. Il diffère de la laïcité, qui garantit la liberté religieuse.

5. Origines et sens historique du mot « laïc »

« Laïc » vient du grec « laïkós », qui signifie « du peuple » et « non-clerc ». Dans l’Église, il désigne un fidèle non ordonné. Le terme a évolué pour inclure son usage dans des contextes non religieux (école laïque, État laïque).

6. Fondements bibliques et théologiques

La Bible distingue des ministères variés au service de la communauté chrétienne (1 Cor 12). Cette diversité inclut les ministères ordonnés et les dons spirituels des laïcs.

La mission des laïcs est de vivre et témoigner la foi dans le monde, sanctifiant la vie quotidienne hors des structures cléricales.

Rôle complémentaire entre laïcs et clergé :

- Les prêtres exercent une autorité spirituelle ordonnée.

- Les laïcs ont une mission active dans la société.

- Les deux vivent une vocation unifiée dans l’Église.

Points clés

- Un « prêtre laïque » est un oxymore : un prêtre est ordonné, un laïc ne l’est pas.

- Le laïc est un fidèle baptisé sans ministère ordonné.

- Les prêtres et laïcs ont des rôles distincts mais complémentaires.

- Le Concile Vatican II valorise la participation active des laïcs dans la mission de l’Église.

- La laïcité, distincte du terme « laïc », concerne la séparation Église-État.

- Le pape François combat le cléricalisme et encourage la coopération entre prêtres et laïcs.

Quelle est la définition d’un prêtre laïque ? Voilà une question qui en intrigue plus d’un, et pas seulement les amateurs de débats théologiques. Spoiler : un prêtre laïque, ça n’existe pas au sens strict !

Un prêtre laïque, dans l’Église catholique, est un terme impropre. En effet, un prêtre, par définition, appartient toujours au clergé. Il a reçu le sacrement de l’Ordre, ce qui le distingue fondamentalement des laïcs, qui sont des fidèles non ordonnés. Ainsi, appeler « prêtre laïque » un fidèle non ordonné est une confusion fréquente, mais erronée.

Pour bien comprendre pourquoi ce terme est un oxymore, il faut plonger un peu dans la délicate définition des mots « prêtre » et « laïc » ainsi que dans leur place respective dans la doctrine et la tradition chrétiennes.

Décryptage du terme « prêtre » et « laïc »

Dans le christianisme catholique, orthodoxe et anglican, le prêtre joue un rôle central. Il reçoit le sacrement de l’Ordre lors de l’ordination, qui marque son entrée dans le clergé. Cette cérémonie symbolique lui confère certains pouvoirs sacramentels, comme célébrer l’Eucharistie, confesser ou encore bénir la communauté.

Le mot « laïc », lui, tire son origine du latin ecclésiastiquelaicus, emprunté au XIIIe siècle, et du grec ancien laïkós, signifiant « du peuple » ou « non clerc ». Dans l’Église catholique, le/la laïc·que désigne toutes les personnes baptisées qui ne font pas partie du clergé ni des ordres religieux.

En somme, un laïc est un fidèle ordinaire, sans sacerdoce ministériel, engagé dans la vie de son Église mais sans la même responsabilité que le prêtre ou l’évêque.

La relation prêtre/laïc : complémentarité plus que compétition

On pourrait croire que prêtres et laïcs évoluent dans des mondes séparés, cloisonnés, voire qu’ils s’opposent. Pourtant, l’histoire de l’Église révèle une coopération subtile et enrichissante.

Le cardinal Lustiger évoque une division dite « traditionnelle » où le prêtre assume la dimension spirituelle tandis que le laïc gère les affaires temporelles. Un peu comme si le prêtre préparait la messe pendant que le laïc tenait le micro.

Cependant, cette vision est un mythe. Vatican II a clarifié que les laïcs participent pleinement à la mission évangélique. À travers leur vie familiale, professionnelle, sociale, ils incarnent et propagent la foi, ce que Jean-Paul II appelait la « nouvelle évangélisation ».

Dans cette optique, le clergé et les laïcs fonctionnent en tandem : le prêtre offre la formation spirituelle, l’enseignement et la prière, tandis que les laïcs apportent leur témoignage concret dans la vie quotidienne.

Le malentendu du « prêtre laïque » : d’où vient-il ?

Il n’est pas rare d’entendre quelqu’un parler d’un « prêtre laïque » pour désigner une personne très engagée dans l’Église mais qui n’a pas été ordonnée. Là, on est devant une confusion bornée entre les termes qui a du mal à s’évider.

La raison première ? Le terme « laïc » est employé à la fois dans un sens religieux — pour désigner les non-clercs — et dans un contexte politique ou social, où il signifie « non religieux », comme dans « société laïque » ou « école laïque ».

Dans un environnement sécularisé, où le terme « laïc » évoque souvent la neutralité religieuse, il arrive que des vocables se mélangent. D’ailleurs, le laïcisme, mouvement distinct de la laïcité, a parfois été mal compris comme un rejet total de la religion dans la sphère publique.

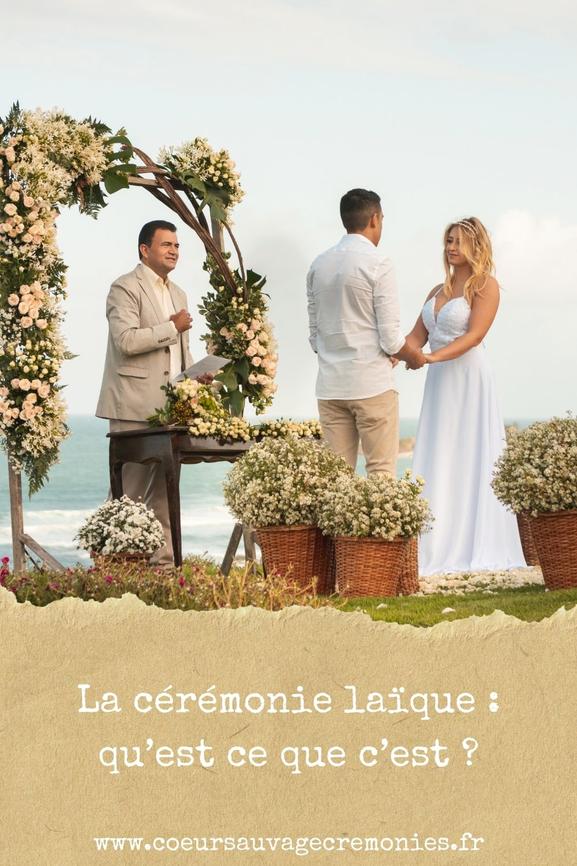

Un prêtre peut-il redevenir laïc ? Le phénomène de la réduction à l’état laïque

Maintenant, il existe un cas particulier où un prêtre est dit « laïqué » : lorsqu’il est réduit à l’état laïque. C’est une procédure canonique qui peut être volontaire ou décidée par l’Église en cas de faute ou autre motif.

Mais attention, cette « laïcisation » n’est pas une simple plaisanterie administrative. Le prêtre renonce alors à exercer son ministère sacerdotal, perd ses droits et fonctions cléricales — il redevient “simple” fidèle membre de la communauté — mais demeure un prêtre dans son essence ontologique, selon la théologie catholique, car le sacrement de l’Ordre imprime une marque indélébile.

Donc, ce prêtre « laïqué » est bien distinct du laïc ordinaire, qui n’a jamais eu l’ordination.

L’importance de l’inclusion des laïcs dans la mission de l’Église aujourd’hui

Vatican II a révolutionné la perception des laïcs, en soulignant qu’ils sont « un peuple sacré ». Leur rôle est d’être des témoins actifs du Christ dans le monde.

Le décret Apostolicam Actuositatem précise leur mission d’évangélisation et leur engagement à transformer le monde selon les valeurs évangéliques, dans les sphères politique, sociale et culturelle. C’est une responsabilité lourde mais noble.

En ce sens, le pape François insiste sur le fait que les laïcs sont les protagonistes de l’Église et du monde. Il invite le clergé à être au service des laïcs plutôt que de se servir d’eux. Cela chasse le spectre du cléricalisme, ce fameux syndrome d’une « élite sacerdotale » coupée de la réalité.

La distinction claire dans la terminologie évite les quiproquos

| Terme | Définition | Exemple |

|---|---|---|

| Prêtre | Membre ordonné du clergé, reçoit le sacrement de l’Ordre. | Un curé célébrant la messe dominicale. |

| Laïc | Membre baptisé de l’Église non ordonné, engagé dans la vie paroissiale. | Une catéchiste ou un fidèle participant aux conseils paroissiaux. |

| Prêtre laïque (terme impropre) | Expression incorrecte pour désigner un fidèle laïc ou un prêtre réduit à l’état laïque. | Qualifier un responsable laïc d’« abbé » sans ordination. |

Petite incursion historique dans la notion de « laïc »

Au Moyen Âge, le « laïc » désignait tout simplement le fidèle non clerc. Le terme vient de l’adjectif grec laïkós, signifiant « du peuple », par opposition à klērikós, clergé.

Au fil du temps, « laïc » a aussi pris un sens plus profane, englobant toute dénuée d’appartenance religieuse ou cléricale, jusqu’à devenir un élément-clé dans le débat sur la laïcité moderne, fondement des sociétés démocratiques.

Par exemple, la loi de 1905 en France sur la séparation des Églises et de l’État représente ce tournant majeur, faisant du pays un État « laïque », où la religion ne dicte pas la politique nationale.

Dans la pratique quotidienne : le rôle incontournable des laïcs

Pensons aux nombreuses activités paroissiales aujourd’hui. La majorité des responsables, animateurs d’équipes de catéchèse, bénévoles de la charité, coordinateurs de fêtes locales, sont des laïcs.

Leur action complète celle du prêtre, qui souvent porte la charge du culte et de la pastorale. Sans ce réseau laïc, la vie d’une paroisse ressemblerait à un gâteau sans farine : ça aurait l’air bon, mais ça manquerait de tenue.

Au travail, en famille ou dans la société, le laïc est « le prêtre du quotidien », apportant cohérence et foi dans les petites actions de la vie.

Pour conclure : un prêtre laïque ? Non merci, mais un laïc engagé, oui !

Appeler « prêtre laïque » un fidèle sans ordination relève donc d’un oxymore et d’une méconnaissance des termes. Prêtre est une fonction cléricale, tandis que laïque désigne simplement un baptisé non ordonné.

Les deux ont chacun leur rôle, complémentaires et essentiels. Tandis que le prêtre porte la charge liturgique et spirituelle, le laïc incarne la foi dans le monde.

Le saviez-vous ? Selon le pape François, chaque laïc est un « protagoniste » de l’Église. Alors, peu importe l’étiquette : ce qui compte, c’est ce que vous faites pour vivre et transmettre votre foi !

« Les laïcs sont des protagonistes de l’Église et du monde » — Pape François

Alors, vous qui lisez ces lignes, comment vivez-vous votre rôle dans cette grande aventure qu’est la vie chrétienne ? Essayez-vous la complémentarité entre prêtre et laïc dans votre communauté ? Voilà de quoi stimuler la réflexion, à défaut de baptiser un prêtre laïque.

Qu’est-ce qu’un prêtre laïque dans l’Église catholique ?

Un prêtre laïque est un terme incorrect. Dans l’Église catholique, un prêtre fait partie du clergé et a reçu l’ordination. Les laïcs sont des membres baptisés qui ne sont pas ordonnés prêtres.

Quelle différence existe-t-il entre un prêtre et un laïc ?

Le prêtre a reçu le sacrement de l’Ordre et exerce un ministère spirituel. Le laïc est un fidèle baptisé, sans ordination, qui participe à la vie de l’Église sans être clergé.

Pourquoi le terme « prêtre laïque » est souvent mal compris ?

Parce qu’un prêtre ne peut pas être laïc. La notion de laïc désigne ceux qui ne sont pas ordonnés. Parfois, on l’emploie pour désigner des fidèles engagés, mais ce n’est pas correct.

Quel est le rôle des laïcs dans l’Église aujourd’hui ?

Les laïcs participent à la mission de l’Église en témoignant de leur foi dans la vie quotidienne. Ils ont un rôle actif dans la liturgie, la pastorale et l’évangélisation.

En quoi la compréhension des rôles entre prêtres et laïcs a-t-elle évolué ?

Le concile Vatican II souligne la complémentarité entre clergé et laïcs. Les laïcs ont une responsabilité dans l’annonce de la Parole de Dieu et sont acteurs de la mission de l’Église.