Les scientifiques croient-ils en Jésus ?

Les scientifiques reconnaissent généralement Jésus comme une figure historique ayant réellement vécu au Ier siècle en Judée, mais ils distinguent cette réalité historique des éléments surnaturels liés à sa vie, qui relèvent de la foi. Cette distinction marque le consensus académique autour de la question. L’existence de Jésus comme personnage historique n’est plus sérieusement contestée dans les cercles scientifiques.

1. Le point de vue des chercheurs sur l’historicité de Jésus

Depuis le début du XXe siècle, un large accord existe parmi les historiens et spécialistes du Nouveau Testament sur le fait qu’un homme nommé Jésus de Nazareth a réellement existé dans la région de Judée à l’époque d’Hérode. Cette figure a fondé ou a été à l’origine d’un mouvement religieux désormais appelé Christianisme.

- Deux événements dans sa vie font consensus : son baptême par Jean-Baptiste et sa crucifixion ordonnée par Ponce Pilate.

- Les miracles, la résurrection et autres phénomènes surnaturels ne font pas l’objet d’un accord scientifique mais d’une croyance religieuse.

- La théorie du mythe du Christ, prétendant que Jésus n’aurait jamais existé, reste marginale et rejetée par presque tous les experts modernes.

2. Les sources historiques confirmant l’existence de Jésus

La connaissance historique de Jésus repose sur diverses sources indépendantes, chrétiennes et non chrétiennes :

- Les lettres de Paul (c. 48-62 ap. J.-C.) sont les plus anciens écrits mentionnant Jésus et établissant des liens avec des témoins directs, notamment les apôtres Pierre et Jean ainsi que Jacques, le frère de Jésus.

- Les quatre évangiles synoptiques sont basés sur des traditions orales antérieures, proches de témoignages oculaires.

- Des auteurs juifs et romains, tels que Flavius Josèphe, Tacite ou Suétone, mentionnent Jésus et confirment la temporalité de son existence.

- Des critères méthodologiques comme la « multiplicité des attestations » et le « critère de l’embarras » renforcent la fiabilité des données historiques.

Par exemple, la crucifixion étant une mort gênante et douloureuse, il est improbable que cette mise à mort ait été inventée par les premiers chrétiens, ce qui atteste l’authenticité de cet événement.

3. Le débat sur les aspects surnaturels : foi vs science

Les éléments miraculeux présents dans les récits bibliques échappent à la méthode scientifique. Ils relèvent de la théologie et de la foi, domaines distincts de la recherche historique classique.

- La résurrection, miracle central de la foi chrétienne, n’a pas de confirmation historique directe.

- Les sceptiques et spécialistes religieux admettent que ces vérités dépendent de croyances personnelles et non d’une preuve empirique.

4. La position personnelle de certains scientifiques vis-à-vis de Jésus

Plusieurs scientifiques croient en Jésus sans voir de contradiction avec leurs travaux. Pour eux, science et foi peuvent coexister. Certains témoignent qu’une approche scientifique les a même conduits à croire en Jésus.

Par ailleurs, les adeptes de la Christian Science ont une conception particulière de Jésus :

- Ils estiment que Jésus, homme historique, est distinct du « Christ », qui est une idée divine.

- Ils croient en la divinité de Jésus sous une forme non traditionnelle, rejetant la Trinité classique mais affirmant son rôle salvateur.

- Ils adhèrent à la crucifixion, résurrection et ascension comme preuves d’un amour divin manifesté.

5. Synthèse des points clés

- Consensus scientifique : Jésus a existé comme figure historique, homme juif en Judée au Ier siècle.

- Événements historiques avérés : baptême par Jean-Baptiste et crucifixion par Ponce Pilate.

- Miracles et résurrection : relevant de la foi, non de la science.

- Théories mythiques : rejetées par presque tous les spécialistes.

- Croyances individuelles : certains scientifiques croient en Jésus, conciliant foi et science.

- Christian Science : vision spécifique distinguant Jésus, homme, et Christ, idée divine.

Conclusion

La quasi-totalité des historiens et scientifiques s’accorde sur Jésus en tant que personnage historique. La figure spirituelle ou divine dépend des convictions personnelles de chacun. Le dialogue entre science et religion continue, parfois apaisé, parfois tendu, sans qu’aucune preuve scientifique ne puisse renverser les fondations de la foi chrétienne.

Do scientists believe Jesus? Une question qui intrigue et divise

La réponse rapide est : Oui, la plupart des scientifiques spécialisés en histoire et en études religieuses croient en l’existence historique de Jésus. Cette affirmation ne signifie pas pour autant qu’ils acceptent tous les récits miraculeux associés à sa vie. C’est souvent le cœur de la confusion qui entoure cette interrogation : séparer le Jésus historique du Christ de foi.

Plongeons dans les preuves, débats, et nuances pour comprendre ce que « croire » signifie dans le contexte scientifique.

Le Jésus historique : une figure bien réelle

Les spécialistes s’accordent depuis plus d’un siècle sur un point : un homme nommé Jésus de Nazareth a effectivement vécu au 1er siècle en Palestine. Sa vie s’inscrit dans le royaume d’Hérode le Grand, période documentée par plusieurs sources antiques.

Une majorité d’historiens s’appuie sur des critères rigoureux pour valider cette existence. Par exemple, ils s’appuient sur la critère de l’embarras : certains épisodes du récit biblique, comme le baptême de Jésus par Jean-Baptiste (qui pouvait fragiliser sa stature messianique) ou sa crucifixion (une mort terrible pour un prétendu roi), n’auraient que peu d’intérêt à être inventés.

En somme, l’homme Jésus est une certitude historique largement acceptée — les querelles portent plutôt sur les détails biographiques et les interprétations théologiques.

Mais que disent les sources ?

Le corpus de documents sur Jésus se compose de multiples écrits :

- Les lettres de Paul, les plus anciennes, rédigées entre 48 et 62 de notre ère, qui font référence à Jésus comme à une personne réelle, connue de son entourage.

- Les Évangiles synoptiques (Matthieu, Marc, Luc), datés du milieu du 1er siècle, reflet des traditions orales probablement proches des témoins.

- Des sources non chrétiennes : Flavius Josèphe, Tacite, Suétone ou Pline le Jeune, qui mentionnent Jésus indirectement mais appuient son existence historique.

De plus, des éléments archéologiques et des contextes historiques rejoignent les récits, notamment la vie sociale de Nazareth et l’époque romaine.

La théorie du mythe du Christ : que vaut-elle ?

Depuis le XIXe siècle, une théorie contestataire propose que Jésus serait un pur mythe, une invention postérieure sans base historique. Cette idée, appelée « théorie du mythe du Christ » ou « mythicisme », connaît une certaine popularité sur Internet, mais reste marginale dans la communauté scientifique.

Les historiens spécialistes déplorent souvent la faiblesse méthodologique, le manque de preuves solides, et des biais idéologiques chez ses partisans. Le consensus sérieux les considère comme une hérésie historique plutôt qu’un débat valable.

En bref, réfuter l’existence d’un Jésus historique exige de nier un corpus sérieux et croisé de sources, ce qui dépasse largement la rigueur académique.

Christian Science et la croyance en Jésus

Un aspect intéressant du dialogue entre foi et science se voit dans le mouvement dit « Christian Science », fondé par Mary Baker Eddy au XIXe siècle. Cette mouvance, bien distincte des courants chrétiens traditionnels, croit fermement en Jésus, mais d’un point de vue très spécifique.

Pour les Christian Scientists, Jésus est un homme historique, mais Christ désigne une idée divine, un principe de vérité, d’amour et de vie. Cette dualité souligne leur compréhension spirituelle où Jésus incarne l’expression humaine d’une réalité plus élevée.

Cette vision n’est pas une croyance aux miracles au sens strict, mais une métaphore vivante de la divinité incarnée. Notons également que les Christian Scientists valorisent la guérison spirituelle, parfois au lieu de la médecine conventionnelle, ce qui provoque chez certains controverses et débats.

Des scientifiques qui croient en Jésus

Ne nous y trompons pas, la communauté scientifique n’est pas un bloc hermétique de rationalistes athées. De nombreux chercheurs en sciences naturelles ou humaines croient personnellement en Jésus. Pour certains, la quête scientifique ouvre même une porte vers la foi, en cherchant à comprendre l’ordre profond du monde.

Les objections aux récits surnaturels ne signifient donc pas forcément rejet de la figure historique de Jésus, ni du christianisme en tant que foi.

Pourquoi cette complexité ?

Répondre à « Do scientists believe Jesus ? » oblige à clarifier plusieurs choses :

- Les disciplines scientifiques ne traitent pas des miracles, car ils relèvent de la foi.

- Les historiens accessent uniquement les faits probables et les témoignages multiples fiables.

- Diriger la foi dans le domaine scientifique est hors champ : on ne prouve pas Dieu avec un microscope.

En résumé, croire en Jésus entériné comme une figure historique est une position très largement partagée dans la communauté scientifique. Croire en sa divinité ou ses miracles relève d’un engagement religieux personnel.

Les arguments et preuves qui solidifient la position scientifique historique

Les experts utilisent plusieurs outils fort utiles :

- Le critère de multiple attestation montre que le nom de Jésus apparaît dans au moins 12 sources indépendantes venant de 5 auteurs différents au 1er siècle, religieux ou laïques.

- L’absence d’opposition à son existence dans les sources antiques païennes et juives, même celles hostile aux chrétiens, renforce la crédibilité historique.

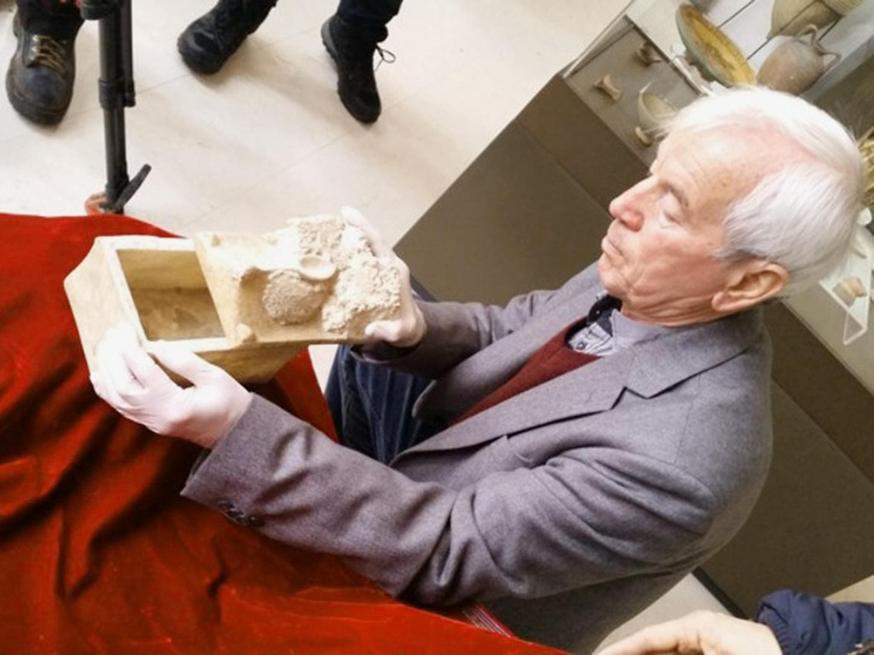

- Les correspondances entre témoignages et données archéologiques (ex : ossuaire de Caïphe, villages tels que Nazareth reconnus) authentifient le contexte social du personnage.

- La proximité chronologique des écrits comme les épîtres pauliniennes, rédigées peu après la vie supposée de Jésus.

- Les témoignages des premiers disciples et les traditions orales, qui ont été transmises avant la mise par écrit des évangiles.

Ces arguments sont solides, fondés sur des règles de méthode historique, et répandus dans la communauté académique.

Qu’en pensent les spécialistes des origines chrétiennes ?

Les chercheurs tels que Craig A. Evans ou Bart D. Ehrman distinguent deux Jésus : l’homme et le messie. Ehrman, un sceptique convaincu, est unanime pour reconnaître le Jésus historique mais rejette les affirmations miraculeuses.

Evans quant à lui souligne l’importance des preuves matérielles et textuelles qui réconcilient foi et histoire sur la personne de Jésus.

En revanche, la question de la divinité, de la résurrection, ou des miracles reste hors du domaine empirique et dépend du credo.

Christian Science contre la science médicale ?

Parlons d’un sujet qui fâche : Christian Science et médecine. Cette religion croit en la guérison spirituelle comme pratique centrale. Cependant, elle ne prohibe pas tout recours aux soins médicaux, laissant chaque fidèle libre.

Cette position a suscité plusieurs polémiques, notamment lorsque le refus de soins a conduit à des conséquences tragiques, comme dans le cas de Dorothy Sheridan en 1967.

Ainsi, la mouvance a promu l’obtention d’exemptions légales dans plusieurs États américains sur le traitement médical des enfants.

Cette juxtaposition entre foi et médecine nourrit un débat public et éthique complexe, où science et croyance s’affrontent.

En conclusion : croire en Jésus, ça dépend de qui, quoi et comment !

La communauté scientifique ne rejette pas la réalité historique de Jésus. Il s’agit d’un consensus appuyé par des preuves solides et un examen rigoureux. En revanche, la foi en son caractère divin ou en ses miracles est hors champ historique et relève d’interprétations personnelles.

Christian Science, quant à elle, offre une lecture originale de Jésus, fondant sa spiritualité sur un équilibre entre homme et idée divine. Son approche particulière a marqué la culture américaine et le dialogue entre science et religion.

Pour le chercheur ou le curieux, l’essentiel est de comprendre cette nuance : la science historique « croit » en Jésus, mais pas forcément en tout ce que la foi en fait. Et ça, c’est une belle leçon d’humilité intellectuelle.

« Croire que Jésus a existé, c’est une chose. Croire en ses miracles en est une autre. » – résumé d’un sage historien du XXe siècle

Et vous ? Que pensez-vous de cette séparation entre Jésus de l’histoire et Christ de la foi ? Avez-vous déjà rencontré des perspectives surprenantes mêlant science et croyance ? N’hésitez pas à partager vos réflexions ci-dessous !

1. Les scientifiques croient-ils à l’existence historique de Jésus ?

Oui. La majorité des chercheurs s’accordent pour dire qu’un homme nommé Jésus de Nazareth a réellement vécu au 1er siècle en Judée. Cette affirmation repose sur plusieurs sources historiques, chrétiennes comme non chrétiennes.

2. Pourquoi certains éléments de la vie de Jésus ne font-ils pas consensus ?

Beaucoup de détails bibliques manquent de preuves solides. Seuls deux événements—le baptême par Jean-Baptiste et la crucifixion sous Ponce Pilate—font l’objet d’un large accord scientifique.

3. Les scientifiques considèrent-ils les miracles de Jésus comme historiques ?

Non. Les miracles et la résurrection sont considérés comme des questions de foi. Les méthodes historiques ne peuvent ni confirmer ni infirmer ces éléments surnaturels.

4. Qu’est-ce que la théorie du mythe du Christ et quel est son poids scientifique ?

Cette théorie affirme que Jésus serait un personnage mythologique. Elle est rejetée par presque tous les spécialistes en raison du manque de preuves et de la faiblesse méthodologique.

5. Quelles sont les sources principales qui attestent l’existence de Jésus ?

- Paul, les évangiles, ainsi que des historiens romains comme Tacite et juifs comme Josephus.

- Ces sources indépendantes se recoupent et sont datées du 1er et début 2e siècle.

6. Comment les chercheurs évaluent-ils la fiabilité des témoignages sur Jésus ?

Ils utilisent plusieurs critères, comme la multiplicité des sources et le critère de gêne, qui indique que certains récits, comme la mort douloureuse de Jésus, n’auraient pas été inventés par ses disciples.