Quand Stephen Hawking a-t-il perdu sa capacité à parler ?

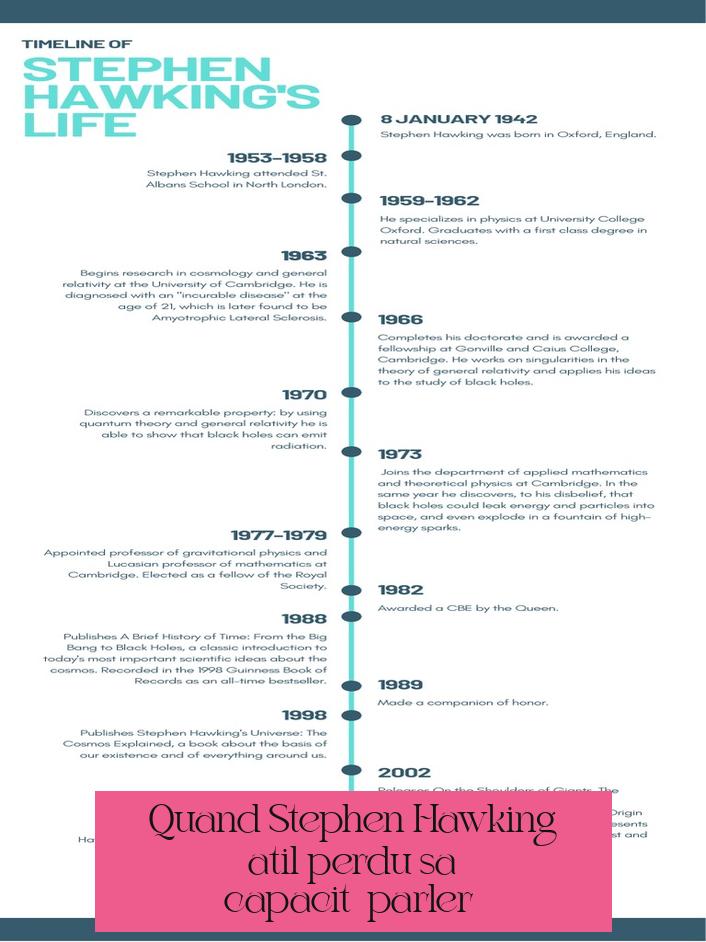

Stephen Hawking a perdu sa capacité naturelle de parler en 1985, après avoir contracté une pneumonie lors d’un séjour au CERN à Genève. Il a subi une trachéotomie d’urgence qui a rendu impossible toute parole naturelle. La maladie qu’il portait, la SLA (sclérose latérale amyotrophique), avait déjà affecté son élocution bien avant, mais cette intervention a définitivement éliminé sa voix naturelle.

La perte de la parole naturelle

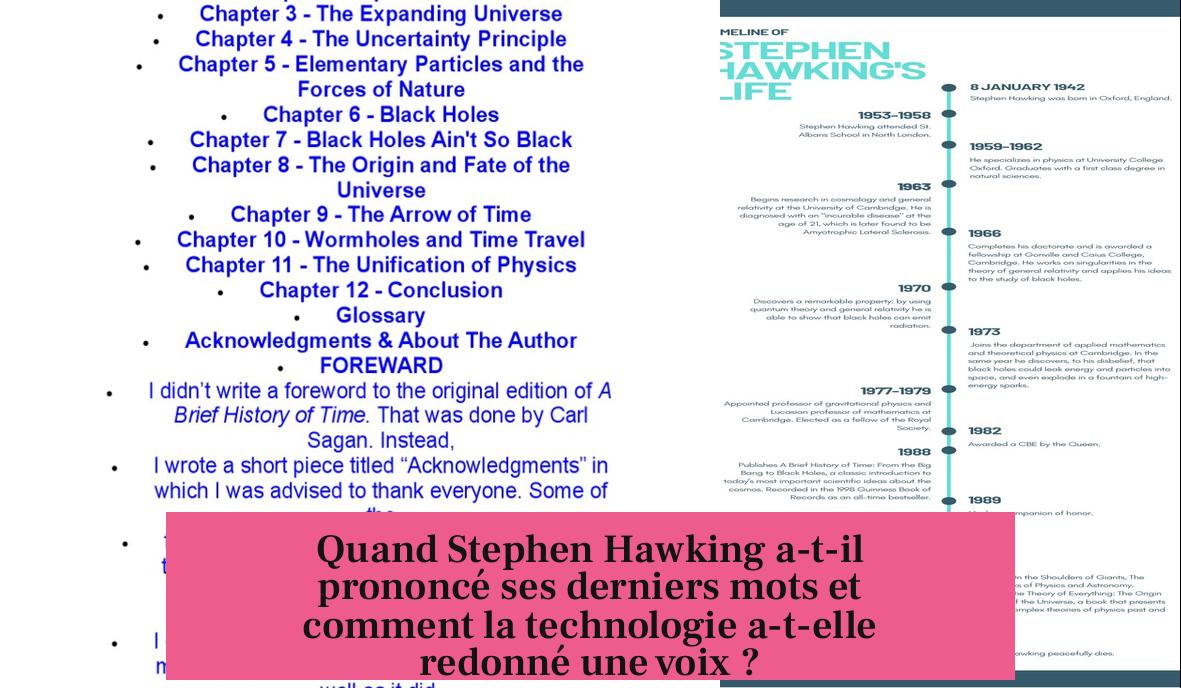

Diagnostiqué avec la SLA en 1963, Hawking n’était pas censé vivre plus de quelques années. Il a pourtant survécu plusieurs décennies. Sa maladie a progressivement diminué ses capacités motrices et sa parole est devenue difficile dans les années 1970. En 1985, une pneumonie très sévère l’a obligé à être placé sous assistance respiratoire.

La trachéotomie réalisée à l’hôpital Addenbrooke à Cambridge a sauvé sa vie, mais a détruit définitivement sa voix. Cette opération insère un tube dans la trachée via une ouverture dans le cou, rendant impossible la phonation naturelle.

Les moyens de communication après la perte de la parole

Premiers outils : les cartes et le mouvement des sourcils

Initialement, Hawking communiquait en levant le sourcil lorsque quelqu’un pointait sur les lettres de cartes. Ce système demandait une concentration extrême et était très lent.

Évolution vers la technologie assistée

- Utilisation d’un système appelé Equalizer, permettant de sélectionner des mots sur un écran grâce à un clicker manuel.

- Le dispositif a été adapté pour être fixé sur le fauteuil roulant, permettant environ 15 mots par minute.

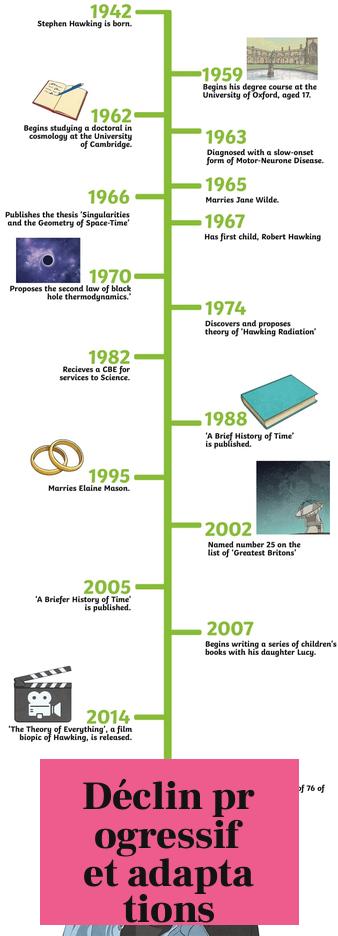

Déclin progressif et adaptations

La maladie continuant à progresser, Hawking a perdu la mobilité de ses doigts. Vers 2008, il ne pouvait plus utiliser le clicker. Un système de détection du muscle de la joue, nommé « cheek switch », a remplacé ces dispositifs manuels. Ce capteur fonctionnait à l’aide d’un faisceau infrarouge détectant la contraction de la joue.

L’accompagnement technologique et améliorations

Le rôle d’Intel

Depuis 1997, Intel fournit un soutien technique constant à Hawking, renouvelant son ordinateur environ tous les deux ans. En 2011, Hawking a sollicité Intel pour améliorer la vitesse de saisie, estimée à seulement 1–2 mots par minute.

Logiciels et interfaces adaptées

- EZ Keys, un programme avec prédiction de mots et sélection par balayage automatique, contrôlé par le muscle de la joue.

- Assistive Contextually Aware Toolkit (ACAT) : interface avancée permettant d’écrire, envoyer des emails, et contrôler la parole synthétique.

- Un système de prédiction évolutif issu de la startup SwiftKey.

Essais technologiques avancés

Des recherches ont exploré la reconnaissance faciale, le suivi du regard et les interfaces cerveau-machine. La lourdeur de certains symptômes, comme la paupière tombante, a limité le succès de ces tentatives.

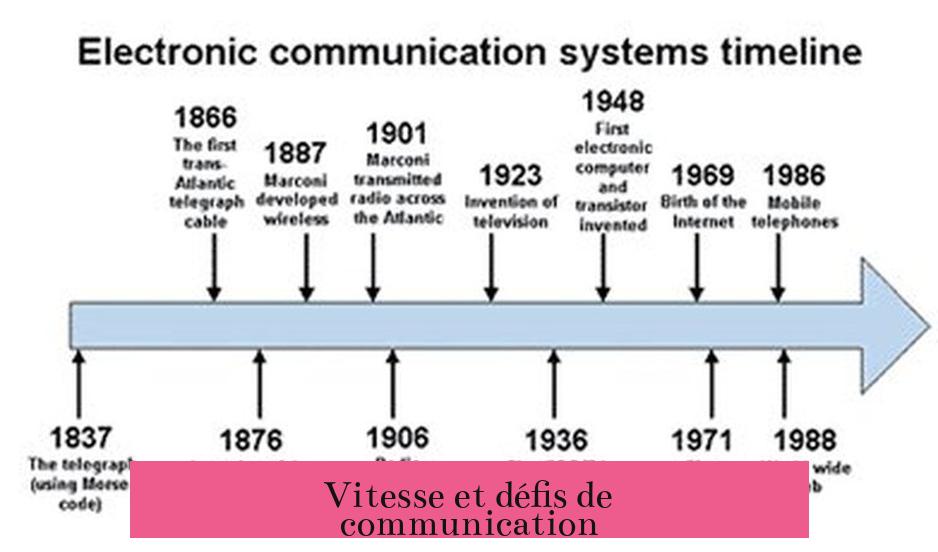

Vitesse et défis de communication

La saisie de texte restait très lente. Par exemple, écrire une salutation de 30 mots pouvait prendre 20 minutes. Hawking souffrait de frictions liées aux erreurs de frappe et son perfectionnisme exigeait une articulation précise.

Des améliorations comme un bouton « retour arrière » et une navigation simplifiée ont été intégrées pour faciliter la saisie.

Voix synthétique et identité vocale

Hawking a conservé sa voix synthétique historique, produite par un système datant de 1988 appelé CallText 5010. Il a refusé d’y substituer une voix plus moderne, préférant conserver cette signature sonore.

Des projets ont visé à créer une version logicielle de cette voix, inspirée de la Perfect Paul Voice du MIT des années 80, pour préserver son identité vocale.

Résumé des points clés

- Perte définitive de sa voix naturelle en 1985 suite à une trachéotomie après une pneumonie.

- Communication initiale par levée du sourcil, évoluant vers des technologies complexes.

- Lenteur accrue avec la progression de la SLA, nécessitant des systèmes de contrôle par muscle de la joue.

- Intel et d’autres partenaires ont continuellement amélioré ses outils de communication.

- Hawking a utilisé une voix synthétique unique qu’il a choisi de conserver.

- Il a pu continuer à communiquer, enseigner, et écrire grâce à ces technologies jusqu’à son décès en 2018.

Quand Stephen Hawking a-t-il parlé pour la dernière fois ? Retour sur une voix inoubliable

Stephen Hawking a perdu sa capacité naturelle à parler en 1985, suite à une pneumonie qui a nécessité une trachéotomie et un passage à la parole synthétique assistée par ordinateur. Depuis ce moment, il n’a jamais retrouvé une parole naturelle, mais il a continué à communiquer grâce à des technologies brillamment adaptées à ses besoins.

Entretenant un lien étroit avec la technologie, il a révolutionné non seulement la physique théorique, mais aussi la manière dont une personne lourdement handicapée peut continuer à s’exprimer, à partager ses idées et à interagir avec le monde.

Une voix perdue en 1985, mais pas un silence

Imaginons : 1985, Stephen Hawking voyage à CERN, à Genève, pour son travail de physicien. Il attrape une pneumonie grave. À l’hôpital, la situation est critique. Pour le sauver, on lui fait une trachéotomie : une opération qui consiste à couper une ouverture dans la trachée, un tube est inséré pour l’aider à respirer grâce à un ventilateur.

Effet secondaire douloureux, mais inévitable : il perd sa capacité naturelle de parler. Sa voix, ce lien si fondamental vers les autres, s’envole. Les médecins demandent à sa femme Jane si l’on doit couper le respirateur. Elle refuse catégoriquement. Hawking est stabilisé à Addenbrooke’s Hospital à Cambridge, mais l’usage naturel de la parole est irrémédiablement perdu.

Cette tragédie biomédicale se double alors d’un défi colossal : comment continuer à parler quand on ne peut plus articuler ? Lorsqu’on sait qu’il communiquait encore avec une voix naturelle quelques années auparavant, cette perte fait mal à imaginer.

Les premiers pas vers la parole assistée

Au départ, Stephen utilise une planche de lettres. Oui, une planche, un peu comme dans un vieux film, mais ici c’est bien réel. Il lève le sourcil pour que l’aide le sélectionne lettre par lettre. Patience et persévérance sont de mise.

Bientôt, une aidante technologie entre en scène : un système de communication appelé Equalizer, conçu par une société californienne, Words Plus. Ce logiciel tourne alors sur un Apple II (oui, un dinosaure informatique aujourd’hui), relié à un synthétiseur vocal. À l’aide d’un clic manuel, Hawking pouvait sélectionner des lettres, formant des mots, jusqu’à 15 mots par minute.

Avec ce système rodé par David Mason, ingénieur et mari d’une de ses infirmières, installé sur son fauteuil roulant, Stephen réapprend à “parler” au monde, mais par des moyens mécaniques. Ce progrès offert par la technologie lui redonne une voix nouvelle, électrique, célèbre dans le monde entier.

Un combat continu : la dégradation des capacités motrices

Hélas, la maladie continue ses ravages. En 2008, sa main ne peut plus manipuler le bouton comme avant. Il faut encore innover. Un nouveau système, la “cheek switch” (commande par muscle de la joue) voit le jour. Un faible rayon infrarouge détecte sa tension musculaire pour valider une sélection sur écran.

Un exploit : il peut désormais taper des e-mails, naviguer sur Internet, composer des ouvrages et même, par ce biais, “parler” lors de conférences. Mais la vitesse de sa communication chute drastiquement : en 2011, il parvient à peine à aligner 1 ou 2 mots par minute. Effrayant pour un esprit aussi brillant.

Pas de panique, il contacte même Intel pour demander de l’aide : “My speech input is very, very slow these days. Is there any way Intel could help?” Une requête humble d’un géant. Intel s’investit à fond, remplaçant son ordinateur tous les deux ans et créant un laboratoire dédié à son interface humaine.

La technologie au service de la pensée : l’évolution du système de communication

Son interface appelée EZ Keys offre une amélioration notable : un clavier virtuel avec un algorithme de prédiction de mots, contrôle complet de la souris et applications, y compris la navigation web et Skype.

Mais les défis techniques sont nombreux : le suivi du regard par caméra échoue à cause de ses paupières tombantes. Les casques EEG qui voulaient lire son activité cérébrale se révèlent peu fiables. Il lui faut une interface simple, efficace et calibrée sur sa réalité physique.

Le perfectionnisme de Hawking s’ajoute aux complexités : il veut une expression parfaite, avec ponctuation juste et nuances. Pas question d’un français abrégé ou una parole peu claire. La recherche de la fluidité se heurte parfois à sa propre maîtrise.

Intégrer par exemple la prédiction contextuelle des mots avec le logiciel SwiftKey permet des phrases comme “the black hole” sans taper chaque lettre. Impressionnant pour limiter les frappes inutiles.

Une voix métallisée, mais familière et immortelle

Ce qui rend Stephen Hawking unique, c’est aussi sa voix synthétisée “Perfect Paul”. Un héritage créé en 1980 par Dennis Klatt, chercheur du MIT, qui a utilisé un synthétiseur DECtalk d’ancienne génération. Hawking a refusé toutes les voix récentes proposées, réclamant son timbre iconique, son “son” propre qui véhicule sa personnalité.

Cette voix s’est imposée comme son véritable porte-parole, entendue dans des milliers de conférences, documentaires, et même dans un film biographique. Klatt lui-même perdant sa voix biologiquement à cause d’un cancer, a laissé son écho vibrer éternellement via Hawking.

Les derniers jours, une communication toujours active

Jusqu’à son décès en 2018, Stephen Hawking s’est exprimé avec cette voix artificielle. La technologie la plus récente, l’Assistive Contextually Aware Toolkit (ACAT), lui a offert une interface à menus contextuels, gestionnaire de conférences, et même un bouton “mute” pour éviter les fausses commandes quand il mange ou voyage.

Des projets expérimentaux tentaient d’exploiter ses mouvements faciaux (mâchoire, joue) voire un joystick au niveau du menton pour piloter son fauteuil, montrant que même les limites physiques ne peuvent mettre un frein total à sa communication.

Quelle leçon tirer de ce parcours ?

C’est fascinant de voir à quel point la perte naturelle de la voix en 1985 — une date marquante — n’a pas signifié la fin de son dialogue avec le monde. Stephen Hawking réinvente la parole avec une alliance subtile de technologie et humanité.

Il transforme la fatalité en innovation. Il pousse la science informatique à s’adapter aux besoins extrêmes. Et il nous rappelle que la voix ne réside pas toujours dans le son naturel, mais dans la transmission d’idées et de personnalité.

En résumé

- 1985 : La dernière fois où Stephen Hawking parle naturellement. Pneumonie, trachéotomie et perte irréversible de la parole naturelle.

- Post-1985 : Premier système de communication par cartes alphabétiques, puis logiciel Equalizer installé sur Apple II, extension vers synthèse vocale via Speech Plus.

- Années 1990 : Transition vers systèmes plus ergonomiques, avec aide de David Mason et Intel qui fournit puis améliore ses ordinateurs.

- 2008-2011 : Passage au contrôle par muscle de la joue ; baisse drastique de la vitesse à 1-2 mots/minute.

- 2012 : Intel lance un projet intensif pour améliorer son interface, intégrant prédiction contextuelle et simplification de l’usage.

- Jusqu’en 2018 : Utilisation continue de la voix synthétique iconique Perfect Paul et du système ACAT.

La dernière fois que Stephen Hawking a pu parler naturellement date donc de 1985. Mais sa voix ne s’est pas tue. Grâce à l’ingéniosité humaine, il a continué à « parler » jusqu’à son dernier souffle, avec une voix électronique unique qui a marqué des générations.

Et vous, quelle voix technologique vous fascine le plus ? Ces petites prouesses du quotidien que la technologie rend possibles ? Stephen Hawking est là pour nous inspirer à repousser nos limites, même quand le corps flanche.

Quand Stephen Hawking a-t-il perdu sa capacité à parler ?

Stephen Hawking a perdu la parole en 1985. Cela s’est produit après qu’il ait attrapé une pneumonie lors d’un voyage au CERN à Genève. Une trachéotomie a été réalisée, ce qui a causé une perte irréversible de la parole.

Comment communiquait Stephen Hawking après avoir perdu l’usage de la parole ?

Au début, Hawking utilisait une carte d’orthographe et levait les sourcils pour indiquer les lettres. Ensuite, il a utilisé un programme appelé Equalizer avec un clicker manuel, lui permettant de former des mots à une vitesse d’environ 15 mots par minute.

Quand Stephen Hawking a-t-il cessé de pouvoir utiliser ses mains pour communiquer ?

Vers 2008, son nerf contrôlant le mouvement du pouce a dégénéré, le rendant incapable d’utiliser le clicker. On lui a alors installé un interrupteur détectant la tension de ses muscles de la joue via un rayon infrarouge.

Quelle était la vitesse approximative de la communication de Hawking en 2011 ?

En 2011, il ne pouvait composer qu’un ou deux mots par minute. La lenteur de sa communication l’a poussé à demander de l’aide à Intel pour améliorer ses appareils.

Quels progrès technologiques ont aidé Stephen Hawking après 2011 ?

Intel a développé un système avec un prédicteur de mots et un curseur contrôlé par le muscle de sa joue. Des essais avec la reconnaissance faciale et les interfaces cerveau-machine n’ont pas abouti. Un logiciel adaptatif de prédiction de mots a aussi amélioré sa communication.