Pourquoi l’Amérique a-t-elle rendu Okinawa ?

Les États-Unis ont rendu Okinawa au Japon en 1972 principalement en raison d’une combinaison de pressions politiques, stratégiques, économiques et diplomatiques. Cette décision découle de la nécessité d’équilibrer les intérêts militaires avec les réalités politiques et sociales, tant au Japon qu’aux États-Unis.

Contexte de la présence américaine à Okinawa

Durant la Seconde Guerre mondiale, l’armée américaine a capturé Okinawa en 1945 après une bataille intense. Ensuite, les États-Unis ont administré l’archipel des Ryukyu, où Okinawa constitue la principale île, établissant plusieurs bases militaires clés.

Okinawa servait comme un poste avancé pour le pouvoir militaire américain durant la Guerre froide et la guerre du Vietnam, jouant un rôle stratégique en Asie de l’Est.

Importance stratégique d’Okinawa

- Localisée dans la mer de Chine orientale, Okinawa offre un point central pour la surveillance militaire américaine dans la région.

- Elle héberge l’un des plus grands systèmes de bases militaires américaines en Asie-Pacifique.

- Sa taille permet une coexistence entre population locale, agriculture et présence militaire américaine.

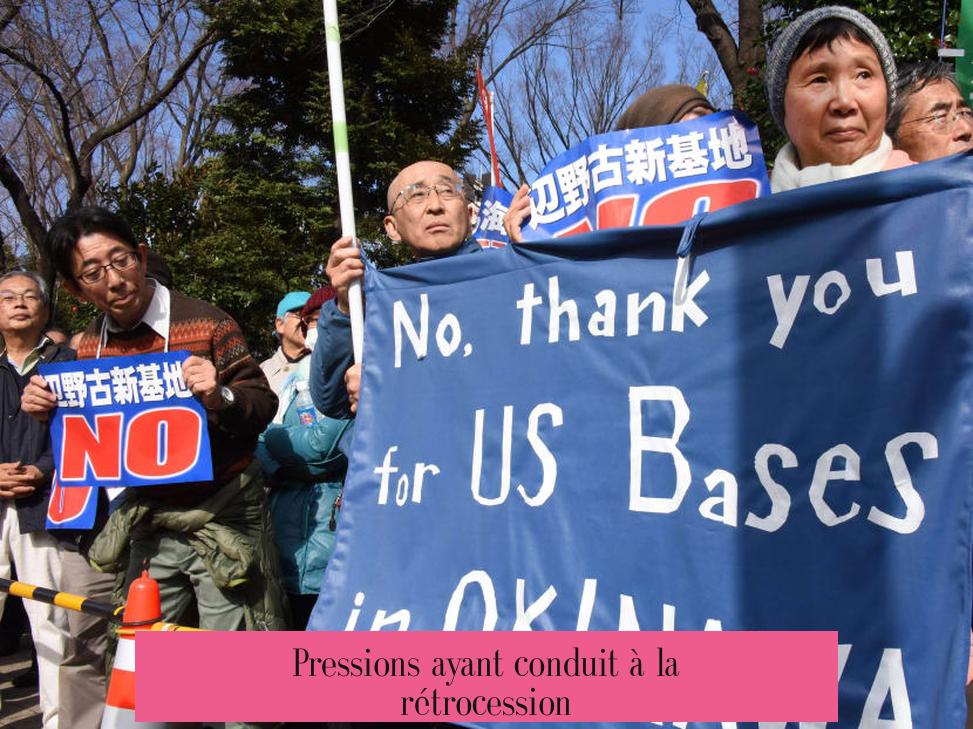

Pressions ayant conduit à la rétrocession

Pressions internes au Japon

Dans les années 1960, la demande pour le retour d’Okinawa grandit au Japon. Le Premier ministre Sato Eisaku intègre cette revendication dans sa campagne électorale de 1964. Des politiciens locaux et nationaux qualifient même la présence américaine d’acte colonial, exigeant un retour immédiat.

Le renouvellement imminent du traité de sécurité américano-japonais en 1970 offrit un levier de négociation important au Japon pour obtenir la rétrocession.

Opposition locale à Okinawa

La population locale exprime un fort ressentiment envers la présence militaire américaine. Bruit, pollution, accidents d’avions et incidents criminels liés aux militaires américains alimentent les protestations et l’opposition politique.

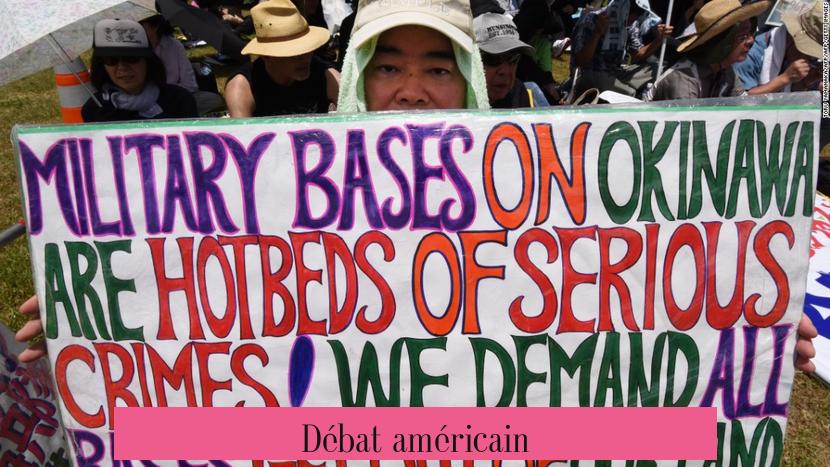

Débat américain

Aux États-Unis, la décision de rendre Okinawa suscite des débats. Des opposants au sein du Congrès et du département de la Défense jugent l’île essentielle à la sécurité nationale. Certaines négociations portent sur la gestion des propriétés, la monnaie sur place et la question des armes nucléaires, sujet très sensible.

Changements géopolitiques et économiques

À la fin des années 1960, le contexte international évolue : la Guerre froide s’atténue, la Chine et le Japon renforcent leur puissance, et l’administration américaine privilégie davantage la diplomatie et l’économie.

Le coût élevé du maintien des bases américaines à Okinawa pousse aussi Washington à revoir ses priorités budgétaires.

Le traité de sécurité américano-japonais

Signé en 1960, ce traité engage les États-Unis à défendre le Japon. Son renouvellement dépend largement du règlement du statut d’Okinawa. La rétrocession devient un moyen de garantir la poursuite de cette alliance stratégique.

Accords et négociations

- Le traité de San Francisco (1951) laissait Okinawa sous administration américaine.

- Des îles de l’archipel des Ryukyu sont progressivement rendues au Japon avant Okinawa elle-même.

- Le traité de rétrocession d’Okinawa est signé le 17 juin 1971, avec la remise officielle le 15 mai 1972.

- Un accord prévoit une présence militaire américaine continue sur l’île, avec une interdiction d’armes nucléaires.

Conséquences et situation actuelle

La rétrocession améliore les relations diplomatiques entre le Japon et les États-Unis. Néanmoins, des bases américaines restent présentes à Okinawa, conservant son rôle stratégique.

Les tensions avec la population locale continuent, liées aux impacts sociaux et environnementaux des installations militaires.

Points-clés

- Okinawa est rendue au Japon en 1972 suite à des pressions politiques japonaises fortes.

- Stratégie militaire américaine reconsidérée face à l’évolution géopolitique et économique.

- Le renouvellement du traité de sécurité américano-japonais en 1970 est un moteur crucial.

- Coûts élevés et opposition locale influencent la décision américaine.

- Un compromis maintient une présence militaire américaine, mais sans armes nucléaires sur l’île.

Pourquoi les États-Unis ont-ils rendu Okinawa ? Une plongée au cœur de l’Histoire et de la diplomatie

Les Américains ont rendu Okinawa en 1972 dans le cadre de l’Accord de Rétrocession d’Okinawa, signé en 1971, afin de transférer la souveraineté à la fois pour répondre aux pressions politiques japonaises, apaiser le mécontentement local, et réaffirmer leur alliance stratégique avec le Japon tout en maintenant une présence militaire essentielle. Voilà, en quelques mots, la réponse essentielle. Maintenant, décryptons ensemble ce tableau à la fois complexe et fascinant.

Vous vous demandez sûrement : pourquoi ce retour, alors que la base militaire américaine y était si stratégique ? Installez-vous confortablement, l’histoire est pleine de rebondissements diplomatiques, frustrations locales, et enjeux géopolitiques pressants.

Les racines de la présence américaine à Okinawa

Tout commence pendant la Seconde Guerre mondiale. En 1945, après un combat féroce de plus de deux mois, l’armée américaine conquiert Okinawa. Le bilan humain est lourd : un tiers de la population civile disparaît. La guerre terminée, le contrôle de l’île et des îles Ryūkyū est confié aux États-Unis. Pendant plus de 25 ans, Okinawa reste sous une administration américaine, avec ses bases militaires imposantes et son influence culturelle très marquée, au grand dam des habitants.

Imaginez : une île assez grande pour abriter à la fois des villes, des fermes, et 43 000 soldats américains. Un vrai cocktail explosif pour les tensions locales, amplifiées par des aspects comme la monnaie ou la culture imposées par les troupes US.

Un pivot stratégique incontournable

Okinawa est surnommée « la clé de voûte du Pacifique ». Sa position géographique, en plein cœur de l’Asie de l’Est et face à la mer de Chine orientale, en fait une base parfaite pour le commandement militaire américain. Pendant la guerre froide, cette île est la plaque tournante d’une stratégie de dissuasion nucléaire et un point d’observation crucial pour surveiller le Japon, la Corée, et la Chine.

Henry Kissinger, fameux conseiller américain, rappelait souvent que la présence militaire à Okinawa servait à dissuader le développement nucléaire régional. La base offrait une position de force et d’influence indispensable pour l’ordre mondial voulu par Washington.

Mais alors, pourquoi céder un tel atout ?

Les raisons sont multiples, et les pressions, tant à l’intérieur du Japon qu’aux États-Unis, deviennent de plus en plus complexes.

La pression politique japonaise

À partir des années 60, le Japon manifeste clairement son souhait de récupérer Okinawa. En 1964, le premier ministre Eisaku Satō fait de ce retour un élément clé de sa campagne. La date exacte pour la rétrocession devient un point central des négociations, la fameuse « politique de la feuille blanche » japonaise, qui signifie qu’ils veulent repartir de zéro et fixer clairement un calendrier.

L’élection en 1968 de Yara Chobyo, chef exécutif des îles Ryūkyū, accentue cette demande avec insistance. Parallèlement, le gouvernement japonais use de la pression sur la décision de renouveler le traité de sécurité nippo-américain de 1960, conditionnant sa signature à la reversion d’Okinawa. Un coup de maître diplomatique.

Le ressentiment local à Okinawa

Mais les revendications ne viennent pas seulement de Tokyo. Sur place, les habitants accumulent mécontentements et révoltes. Bruits incessants des avions, pollution, accidents répétés, et incidents criminels impliquant des soldats américains exacerbent les tensions. Les manifestations et les émeutes, dont la célèbre émeute de Koza, révèlent un fort rejet de l’occupation américaine.

Ce cocktail de facteurs crée un climat invivable pour une grande partie des Okinawais, qui souhaitent voir enfin leur île rendue à la souveraineté japonaise.

Les débats et résistances aux États-Unis

Chez l’Oncle Sam, la décision n’est pas simple. Il existe une opposition farouche au Congrès et au sein du Département de la Défense qui voit Okinawa comme une pièce maîtresse de la sécurité nationale américaine. Le sort de bases, le statut des armes nucléaires — un sujet délicat où le refus nippon d’avoir des armes nucléaires sur son sol entre en conflit avec la politique américaine du « ni confirmation, ni démenti » — compliquent encore plus la négociation.

On assiste donc à d’intenses tractations entre États, Défense et Trésor. Pourtant, malgré tous ces obstacles, le président Nixon signe l’accord en 1971. Le texte officialise le retour de l’île au Japon un an plus tard, mais avec quelques clauses bien précises, notamment le maintien d’une importante présence militaire américaine sur place.

L’Accord de Rétrocession d’Okinawa de 1971 : que prévoit-il ?

Signé simultanément à Washington et Tokyo le 17 juin 1971, cet accord est bien plus qu’un simple transfert de territoire. Il établit :

- Le retour de la souveraineté d’Okinawa au Japon, regroupant aussi bien les îles Ryūkyū que les Daitō.

- La possibilité pour les forces armées américaines de rester, utilisant les bases et installations militaires. Pas question pour Washington de partir les mains vides !

- La réparation des dommages causés par les Américains sur les terres occupées.

- Un engagement financier japonais : 320 millions de dollars versés aux États-Unis sur cinq ans, histoire de solder des comptes.

- Un cadre diplomatique pour renforcer la coopération démocratique et la paix dans la région.

- L’interdiction des armes nucléaires sur le sol d’Okinawa, en accord avec la politique japonaise.

Les négociations, un bras de fer diplomatique passionnant

Les discussions commencent en 1968, entre U. Alexis Johnson, ambassadeur américain, et Kiichi Aichi, ministre japonais des affaires étrangères. Une relation de travail plutôt efficace s’installe, mais les désaccords sur le calendrier et la gestion des armes nucléaires persistent.

Plus tard, Henry Kissinger intervient pour rappeler l’importance stratégique des bases, notamment pour la dissuasion nucléaire. Mais cette position se confronte à la ferme exigence japonaise d’un Okinawa sans armes nucléaires.

Au sommet, un ultimatum américain stipule que la rétrocession peut être acceptée à condition que les armes nucléaires puissent, en cas d’urgence, être déployées. Une condition qui met à rude épreuve la patience japonaise, mais Tokyo finit par l’accepter, même si cela signe l’échec de sa campagne pour une dénucléarisation totale.

Enjeux économiques et politiques de la rétrocession

Le sujet devient même lié à des questions commerciales, notamment autour de la production textile japonaise, qui doit composer avec des règles de concurrence équitables promis par Tokyo aux États-Unis. Ce n’est pas rien, car le commerce influence largement la diplomatie.

Sur le plan international, la Chine s’oppose à la rétrocession, s’appuyant sur des revendications historiques anciennes. Mais ces arguments sont jugés insuffisants, et le dossier avance malgré tout.

Réactions et conséquences au Japon et à Okinawa

La rétrocession déclenche de vifs débats. Le mouvement pour l’indépendance de Ryūkyū, très actif avant même la signature, voit sa cause remise à plus tard. Le Japon, lui, ramène Okinawa dans son giron mais doit composer avec les aspirations des Okinawais, qui réclament toujours moins de bases militaires et un traitement égalitaire avec les citoyens du Japon continental.

Quelques années plus tard, en 2011, le Premier ministre Yoshihiko Noda reconnait publiquement ces défis, exprimant son soutien aux projets autonomes d’Okinawa et annonçant la volonté de l’État de réduire le poids des bases militaires sur l’île.

Quel avenir pour Okinawa et l’alliance nippo-américaine ?

Depuis la rétrocession, Okinawa continue d’accueillir une grande partie des forces américaines dans le Pacifique. Ce positionnement demeure clé pour maintenir l’équilibre régional, face aux ambitions de puissance chinoises, aux tensions en Corée et aux influences russes.

Pourtant, le climat social reste sensible. Les habitants réclament un partage plus équitable des charges et une réduction de l’empreinte militaire. Le dialogue est permanent, à cheval entre défense, diplomatie, et bien-être local.

Alors, pourquoi finalement les États-Unis ont-ils rendu Okinawa ?

| Facteurs clés | Explications |

|---|---|

| Pressions politiques japonaises | Volonté affirmée du gouvernement japonais et du parlement japonais d’intégrer Okinawa, avec un levier fort lié au traité de sécurité de 1960. |

| Opposition et mécontentement local | Protestations croissantes contre la présence militaire américaine et ses conséquences négatives sur la population. |

| Contexte géopolitique évolutif | Diminution de la tension liée à la guerre froide, ouverture diplomatique, et redéfinition des priorités stratégiques. |

| Coûts économiques | Entretien des bases et gestion coûteuse, poussant les États-Unis à rationaliser leur présence. |

| Maintien d’une coopération militaire | Prise en compte de l’importance militaire mais avec un partage du contrôle, permettant un partenariat plus équilibré. |

En résumé, ce n’est pas un acte de faiblesse, ni un abandon, mais plutôt un compromis mûrement réfléchi. Le retour d’Okinawa au Japon symbolise une étape majeure dans la reconstruction d’une alliance forte, fondée sur la confiance mutuelle, tout en continuant à garder un œil stratégique sur la région.

Une histoire pleine d’enseignements

La rétrocession d’Okinawa illustre comment géopolitique, diplomatie et aspirations locales s’entrelacent. Elle rappelle aussi que la force militaire ne suffit pas toujours ; l’opinion publique, la souveraineté, et la légitimité jouent un rôle clé.

Dans un monde en constante évolution, le dossier d’Okinawa reste un cas d’école sur la manière dont une grande puissance négocie, parfois en cédant du terrain pour préserver l’alliance et la stabilité à long terme.

Une question reste ouverte : Okinawa pourra-t-elle un jour enfin se défaire complètement du poids des bases tout en restant un pilier de la sécurité régionale ?

La réponse, entre balancements diplomatiques et souhaits citoyens, pourrait encore écrire de nouveaux chapitres passionnants. En attendant, Okinawa demeure, dans son histoire et son avenir, l’une des pierres angulaires du Pacifique.

Pourquoi les États-Unis ont-ils rendu Okinawa au Japon en 1972 ?

Les États-Unis ont signé l’Accord de rétrocession d’Okinawa en 1971, acceptant de rendre la souveraineté du territoire au Japon tout en conservant une présence militaire stratégique. L’objectif était de soutenir un gouvernement démocratique au Japon et de préserver la paix en Asie.

Quels étaient les termes principaux de l’Accord de rétrocession d’Okinawa ?

Le traité prévoyait la restitution d’Okinawa au Japon, mais permettait aux États-Unis de garder leurs bases militaires sur l’île. Le Japon a accepté de verser une compensation financière de 320 millions de dollars et de reconnaître les actions américaines passées sur le territoire.

Comment la question des armes nucléaires a-t-elle influencé les négociations ?

Les États-Unis voulaient conserver le droit de déployer des armes nucléaires en cas d’urgence. Le Japon demandait une dénucléarisation complète. Finalement, le Japon a accepté une certaine flexibilité américaine sur ce point, malgré ses objectifs initiaux.

Quelles étaient les préoccupations américaines concernant le retrait d’Okinawa ?

Washington craignait que la rétrocession soit perçue comme un retrait d’Asie, compromettant leur rôle stratégique. Ils voulaient aussi s’assurer que le Japon resterait un allié stable dans la région face aux tensions, notamment sur la péninsule coréenne.

Quelle a été la réaction sociale au Japon face à la rétrocession d’Okinawa ?

La décision a suscité des débats forts au Japon et à Okinawa. Des mouvements indépendantistes et des manifestations contre la présence militaire américaine ont eu lieu, reflétant un malaise sur le contrôle extérieur et la charge des bases sur la population locale.